Чудеса пустыни: древние города с небоскребами из грязи. Гончарный круг своими руками как найти и работать с глиной Строение городов из глины

Говорят, что войны ускоряют научный и технологический прогресс человечества. В древнем Шумере эту роль, похоже, играло сооружение храмов, способствуя развитию техники, торговли, транспорта, архитектуры и самого общества. Способность осуществлять грандиозные строительные работы в соответствии с заранее разработанным архитектурным проектом, организовывать и обеспечивать необходимым огромное количество рабочей силы, выравнивать площадки и насыпать холмы, обжигать кирпичи и транспортировать каменные блоки, привозить из дальних стран редкие материалы, плавить металл, изготавливать утварь и украшения — все это явно свидетельствует о высокоразвитой цивилизации, уже полностью сформировавшейся в третьем тысячелетии до нашей эры.

Глина была основным сырьем для изготовления повседневной утвари, а также сосудов для хранения и транспортировки товаров. Ее использовали для производства кирпичей — еще одного «изобретения» шумеров, которое позволило строить дома для простых людей, царские дворцы и величественные храмы для богов.

Шумерам принадлежат две технологические инновации, позволившие получить легкие и одновременно очень прочные изделия из глины: армирование и обжиг. Современные строители обнаружили, что необыкновенно прочный железобетон можно изготовить, заливая бетоном формы с железной арматурой. Шумеры придавали своим кирпичам особую прочность, добавляя в сырую глину мелко нарубленные стебли тростника или солому. Они также умели придавать глине прочность и долговечность путем обжига в печи. Эти технологические нововведения позволили древним шумерам строить первые высотные здания и сводчатые арки, а также изготавливать долговечные изделия из керамики.

В центре столицы ассирийского царя располагался величественный дворец, стены которого были украшены барельефами; если их выстроить в ряд, то они растянутся на целую милю. Над городом и царским дворцом возвышалась ступенчатая пирамида, называвшаяся «зиккурат»; она служила «лестницей в небо» для богов.

Планировка города и многочисленные статуи свидетельствовали о жизни на широкую ногу. Дворцы, храмы, дома, конюшни, склады, стены, ворота, колонны, украшения, скульптуры, башни, бастионы, террасы, сады — все это было построено всего за пять лет. По словам Жоржа Контено («La Vie Quotidiennne a Babylone et en Assyrie»), «можно себе представить могущество империи», которая около 3000 лет назад «могла осуществить такой грандиозный проект за такое короткое время».

Строительство храмовых комплексов осуществлялось по указанию нефилим. Обычно в храмах располагались пункты наблюдений за небом (на вершинах зиккуратов), помещения для "небесных колесниц", хранилища информации и пр.

Правитель Ура Ур-Намму велел изобразить, как бог приказывает ему построить храм, давая соответствующие инструкции и протягивая измерительную рейку и моток веревки

Гудеа, правитель Лагаша, утверждал то же самое. Данные ему в видении инструкции он записал в виде длинного повествования. Ему явился «человек, сияющий, как небеса», стоящий рядом с «божественной птицей», и приказал построить храм. Этот «человек» («…по венцу на главе его, он — бог!») в действительности оказался богом Нингирсу. С ним была богиня, в одной руке державшая «табличку звезд доброго неба», а в другой — «священное стило», которым она указала Гудеа «покровительствующую планету». В руках третьего бога была таблица из драгоценного камня — «и начертан там был вид храма». На одной из статуй Гудеа изображен сидящим с табличкой на коленях; на этой табличке явственно различим божественный чертеж.

Несмотря на всю свою мудрость, Гудеа не смог разобраться в этом архитектурном плане и обратился за советом к богине-прорицательнице, которая умела истолковывать небесные знамения. Она объяснила царю смысл полученных инструкций, размеры храма, а также размеры и форму кирпичей, из которых он должен быть сложен. При помощи мужчины-прорицателя и женщины, «способной открывать тайны», он выяснил место — на окраине города — где бог пожелал иметь свой дом. Затем Гудеа нанял 216 тысяч рабочих, чтобы осуществить этот грандиозный строительный проект.

Растерянность Гудеа вполне объяснима — на примитивном чертеже якобы содержалась информация, достаточная для постройки сложного сооружения, каким являлся семиступенчатыи зиккурат. В статье, опубликованной в «Der Alte Orient» за 1900 год, А. Биллербек привел расшифровку фрагмента божественных инструкций, касавшихся строительства храма. Несмотря на частичное повреждение статуи, в верхней части древнего рисунка можно различить несколько вертикальных линий, количество которых уменьшается по мере возрастания промежутка между ними. По всей видимости, божественные архитекторы с помощью обычного двумерного чертежа, снабженного семью разными масштабными сетками, могли дать представление о параметрах трехмерной конструкции, каковой являлся высокий семиступенчатыи зиккурат.

Многочисленные надписи свидетельствуют о том, что царь стремился найти самые лучшие материалы для строительства храмов: золото доставлялось из Африки и Анатолии, серебро с гор Таурус, кедры из Ливана, другие ценные породы дерева с горы Арарат, медь с хребта Загрос, диорит из Египта, сердолик из Эфиопии, а другие ценные материалы из стран, названия которых еще непонятны ученым.

Какими бы совершенными ни выглядели храмы шумеров, это была лишь верхушка айсберга необыкновенных достижений материальной культуры первой из великих цивилизаций человечества. Шумеры изобрели не только письменность, без которой невозможно формирование высокоразвитой цивилизации, но и печатное дело. За несколько тысяч лет до того, как Иоанн Гутенберг «изобрел» наборный шрифт, шумерские писцы уже применяли набор из готовых печатей с вырезанными на них пиктограммами; они пользовались ими так же, как мы сегодня пользуемся резиновыми штампами, вдавливая их в сырую глину, чтобы получить нужную последовательность символов.

Кроме того, они придумали прообраз современной ротационной печатной машины — цилиндрическую печать. Это был небольшой цилиндр из очень твердого камня с выгравированной зеркальной надписью или рисунком; при прокатывании цилиндра по сырой глине на ней оставалось «позитивное» изображение. Печать также позволяла удостоверить подлинность документов: новый отпечаток можно было сделать на месте и сравнить его с тем, что стоит на документе.

Изобретение печи для обжига, в которой достигалась высокая, но контролируемая температура, а изделие было защищено от пыли и золы, подготовило еще один технологический прорыв — наступление эры металлов.

Предполагается, что человек обнаружил существование «мягких камней» — природных самородков золота, а также сплавов меди и серебра — и научился выковывать из них предметы утвари или украшения примерно за 6000 лет до нашей эры. Самые древние кованые металлические артефакты были найдены на плоскогорье Загрос и в горах Таурус. Тем не менее Р. Дж. Форбс указывал, что «на Ближнем Востоке запасы самородной меди быстро истощились, что вызвало необходимость перейти к использованию руды». Это требовало знаний и навыков: нужно было найти и добыть руду, измельчить ее, затем расплавить и рафинировать. Все эти процессы невозможны без металлургической печи и общего высокого уровня технологии.

Искусство металлургии вскоре включило в себя умение сплавлять медь с другими металлами, в результате чего был изобретен прочный, но в то же время пригодный для литья и ковкий сплав, который мы называем бронзой. Бронзовый век — первая эпоха металлов — тоже стал вкладом шумеров в человеческую цивилизацию. В древности основным видом торговли была торговля металлами, и она же послужила основой зарождения в Месопотамии банковского дела и появления первых денег — серебряного сикеля («мерного слитка»).

В шумерском и аккадском языках существует множество названий для металлов и их сплавов, а также богатая техническая терминология, что свидетельствует о высоком уровне развития металлургии в Древней Месопотамии. Довольно долго это обстоятельство вызывало недоумение специалистов — на территории Шумера нет месторождений металлических руд, но металлургия, по всей видимости, зародилась именно здесь.

Объяснение этому кажущемуся противоречию — наличие источников энергии. Печи и тигли для плавки и очистки руды, а также получения сплавов требовали большого количества топлива. В Месопотамии могло не быть месторождений руд, но топливо имелось в избытке. Поэтому именно руду доставляли к источникам энергии, а не наоборот — это объясняет многочисленные древние надписи, в которых указывалось, что руды металлов привозили издалека.

Топливо, обеспечившее технологическое преимущество Шумера, — это битум и асфальт, нефтепродукты, которые во многих районах Месопотамии естественным образом выходят на поверхность земли. Р. Дж. Форбс отмечает, что близкие к поверхности земли нефтяные ресурсы Месопотамии служили основным источником топлива с древнейших времен до эпохи Римской империи. Он пришел к выводу, что технологическое применение нефтепродуктов началась в Шумере около 3500 г. до нашей эры, доказав, что древние шумеры знали о разновидностях нефтепродуктов и их свойствах гораздо больше, чем представители последующих цивилизаций.

Нефтепродукты использовались в Древнем Шумере настолько широко — не только в качестве топлива, но и как материал для строительства дорог и гидроизоляции, для изготовления красок, для склеивания изделий и в литейном деле, — что местные жители называли курган, под которым археологи обнаружили руины города Ура, «битумным холмом». Форбс показал, что в шумерском языке имеются названия для всех видов нефтепродуктов, встречающихся в Месопотамии. И действительно, в других языках — аккадском, древнееврейском, египетском, коптском, греческом, латыни и санскрите — названия битума и других нефтепродуктов имеют шумерские корни. Так, например, слово для обозначения всей группы нефтепродуктов — «нафта» — происходит от шумерского «напату» («камни, которые горят»). Использование шумерами нефтепродуктов также заложило базу для развития химии. Шумеры не только были знакомы с различными красками и пигментами, которые использовались, например, в процессе глазурования, но и умели изготавливать искусственные полудрагоценные камни, такие, как лазурит.

Древние глинобитные постройки возводились разными народами в местах их постоянного обитания. Первые строения появились на земле более пяти тысяч лет назад. Жилые строения, дворцы и крепостные стены Месопотамии, Вавилонии и Трои были из глины.

Дошедшие до нас глинобитные постройки имеют более позднюю историю. Многие из них были построены в VII-XVII веках на территории самых разных стран и континентов. Красно-коричневые сооружения возвышаются на землях Латинской Америки и Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке. Глиняное строительство было характерно как для индейской, так и исламской культуры.

Все глинобитные постройки можно разделить на два типа. К первому относятся единичные строения, представляющие собой здания конкретного функционального предназначения, — религиозные объекты (преимущественно, мечети и мавзолеи), дворцы, жилые дома. Второй тип глинобитных построек – это городской комплекс, располагающейся на большой площади и состоящей из огромного количества разнообразных архитектурных элементов.

Внутри глинобитного города могут находиться дворцы и мечети, жилые строения и караван-сараи, бани и дозорные башни. Сам город может быть обнесен высокой крепостной стеной, защищающей его от вражеского вторжения. В древних городах таких стен могло быть несколько.

Стены глинобитных сооружений возводились шириной до метра и более. Крыши зданий могли иметь как плоскую, так и остроконечную или резную форму. В древних городах глиной было устлано все вокруг – красно-коричневые дома плавно переходили в узкие улочки, соединенные арками, а их крыши образовывали причудливую архитектурную вязь открытых уличных террас.

Все глинобитные постройки по своему физическому устройству условно можно разделить на три типа: глинобитные вальковые (в рамках этой технологии здания как бы вылеплялись из глины), кирпичные и включающие в себя другие строительные элементы (обычно это было дерево, солома или растительные волокна). При возведении построек из глиняных кирпичей в качестве связующего звена использовалась всё та же глина – только жидкая.

Древние глиняные постройки.

1. Таос-Пуэбло (Taos Pueblo), США

В штате Нью-Мексико в поселении Таос-Пуэбло сохранились строения возрастом 900 лет и более. Их изогнутые и конусообразные стены сделаны из глины (именуемой Калиш) с добавлением резаной соломы. Толстые стены, как большие кувшины, сохраняют сухость и тепло в помещении. Оштукатуренная наружная поверхность зданий и деревянные элементы из кедра надолго продлят жизнь экологическим и безопасным строениям. В этом удивительном глинобитном многоэтажном жилом комплексе постоянно проживает около 150 человек.

2. Арг-е Бам (Arg-é Bam), Иран

Арг-е Бам – памятник Всемирного наследия, представляющий собой крупнейшую глинобитную крепость площадью 6 км2, расположенную в иранском городе Бам, окружённую 10-15 м рвом. Древнейшая Бамская цитадель, которая находилась на Шелковом пути, была основана в Сасанидском периоде (224-637 н.э.). Самым старым строением является «Девичья крепость», на территории которой высятся 38 дозорных башен, находятся мавзолеи, соборная мечеть, помещение для изготовления льда. Ирригационная система и подземные ходы обеспечивали безопасное проживание 12 000 жителей.

3. Джингуеребер (Djinguereber Mosque), Мали

Джингуереберская оборонительная соборная мечеть возведена в 1325 году в городе Тимбукту, расположенном в Западной Африке. С 1988 года она включена в . Для постройки Джингуеребера использовалось волокно, солома, глина и дерево. Объект состоит из 2-х минаретов, 3-х помещений, молитвенного зала на 2000 человек и 25 деревянных колонн, ориентированных с востока на запад. Существует опасение, что архитектурный памятник может поглотить песок. С 2006 года на его территории ведутся восстановительные работы, финансируемые организацией Aga Khan Trust for Culture.

4. Древний город Ичан-Кала в Хиве (Itchan Kala), Узбекистан

Ичан-Кала – бывшая столица Хорезмского оазиса, историко-археологический заповедник, обнесенный крепостной стеной музей под открытым небом площадью 26 га. Укрепления длиной 2250, имеющие 8-10 м высоту и 6-8 м ширину, были сооружены в 1526 году. По легенде, идея основания поселения изначально принадлежала Симу – старшему сыну Ноя. Для создания оборонительных валов использовался высушенный кирпич из самана. Глина добывается из . По преданию, пророк Мухаммед для постройки Медины использовал тот же источник. В глиняной стене имеется четверо ворот, ориентированных по сторонам света и укрепленных ударными башнями. На стене обстроены зубчатые перила с амбразурами для орудий. Крепость окружает глубокий ров. На территории Ичан-Кала расположено 60 уникальных исторических памятников.

5. Чан-Чан (Chan Chan), Перу

Чан-Чан представляет собой древний королевский город, возведенный 700 лет назад из необожженной глины. В свое время это был крупнейший культурный центр, расположенный в удобном стратегическом месте. Талантливые чинуки воздвигли вокруг Чан-Чана 15-метровые стены, защищающие территорию от ветров и набегов неприятеля. На стенах изображены почитаемые чинуками морские божества, имеющие форму рыб. До сих пор сохранились фрагменты великолепной дворцовой архитектуры из сырого глиняного кирпича, украшенного упорными отверстиями. В пятнадцатом веке, с помощью военной хитрости, город был завоеван инками, стремящимися расширить свою империю.

6. Мечеть в Бобо-Диуласо (Bobo Dioulasso Grand Mosque), Буркина-Фасо

Большая мечеть Бобо-Диуласо, расположена на территории государства Буркина-Фасо (Западная Африка). Она построена в 1800 году возле реки Уэ, в которой обитают священные сомы. Для строительства культового здания использовалась глина с примесью древесины. Храм расположен на окраине города и подвержен разрушительному воздействию непогоды. Сегодня его реставрируют. В городе много глинобитных строений рыжего цвета, именуемых мазанками.

7. Оазис Сива (Siwa Oasis), Египет

Оазис Сива – таинственный и удаленный оазис в Египте, соседствующий на западе с ливийской границей. Основными достопримечательностями города являются, крепость Шали и руины храма Амона-Ра, в котором оракул предрек Александру Великому божественный путь. Возле утеса стоял второй храм, ныне полностью разрушенный. Строения сооружены из глины и уникального песка с высоким содержанием соли. Удобное географическое положение принесло богатство и процветание городу, но с распадом Римской империи ситуация резко ухудшилась. Сегодня здесь проживают берберы. До недавнего времени Сива была закрыт для посещения, а сегодня это один из самых посещаемых туристических центров в Египте.

8. Великая мечеть Дженне (Great Mosque of Djenné), Мали

Великая мечеть Дженне – это самое крупное здание, возведенное из глины. Объект находится в Мали на берегу реки Бани. Его фундамент выполнен в форме квадрата размером 75х75 м. Первый вариант храма построенный в XIII веке был разрушен вождем Секу Амаду в XIX столетии при завоевании города. Реконструкция объекта была произведена французской администрацией в 1907 году с использованием фрагментов уцелевшего здания. Глинобитные стены были покрыты черепицей, а в помещения проведены современные коммуникации, что повлияло на первоначальный исторический стиль, но совершенно не ухудшило великолепный вид Великой мечети.

Айт-Бен-Хадду – укрепленный город южного Марокко, являющийся с 1987 года памятником Всемирного наследия. Через его территорию пролегал караванный путь в Тимбукту. С годами он пришел в полный упадок и жители Айт-Бена практически полностью покинули местность. Традиционная марокканская архитектура из красно-коричневой глины и лабиринт зданий, соединенных узкими проходами и арками, очень заинтересовала туристов и режиссёров кино. Многие известные киноленты, такие как «Гладиатор» и «Звездные войны», снимались в этом районе. Территория поселка ограждена высокой глиняной стеной, во внутренних зданиях расположены небольшие отели, магазины, музей и дома местных жителей.

Город Шибам, расположенный среди безжизненной пустыни Аравийского полуострова в Йемене, называют «Манхеттеном пустыни». Он возникает перед взором туристов внезапно, словно мираж. Шибам является бывшей столицей древнего царства Хадрамаут. После разрушения Марибской плотины и утраты транспортного значения, жителями в 16 веке стали возводиться 4-х –9-и и даже 16-и этажные дома-крепости с толстыми глиняными стенами, за которыми жили люди, содержались животные и хранились хозяйственные запасы. Так Шибам защищался от бедуинских набегов. Сегодня здания поддерживаются в должном состоянии и постоянно реставрируются.

Йеменский город Шибам кажется островком упорядоченности посреди вольной фантазии природы. Он стоит на дне глубокого каньона с изрезанными эрозией бортами, а долина, лежащая между ними, носит имя Вади Хадрамаут. «Вади» — это специальное арабское слово, обозначающее долину, созданную некогда водными потоками, или русло реки, которая, в зависимости от сезона, то течет, то пересыхает. Символом упорядоченности город Шибам (точнее его центральную историческую часть) делает невысокая стена, образующая правильный четырехугольник. То, что находится внутри стены, журналисты обычно называют «аравийским Манхэттеном». Разумеется, в этой беднейшей части арабского мира вы не найдете ничего похожего на Эмпайр-стейт-билдинг или башни почившего ВТЦ, однако сходство с самым знаменитым в мире скоплением небоскребов Шибаму придает планировка — он весь состоит из близко стоящих друг к другу зданий, высота которых намного превышает ширину идущих между ними улиц. Да, местные здания уступают нью-йоркским гигантам — их высота не больше 30 м, зато наиболее старые из них были построены еще до открытия Америки. Но самое удивительное заключается в том, что вся эта многоэтажная экзотика сработана из необожженой глины на основе доиндустриальных технологий.

На плане, подготовленном в рамках германо-йеменского проекта развития города, показано расположение строений в окруженной стеной центральной части Шибама (более новые районы города расположены вне стены). Здания, помеченные разными цветами, были частично разрушены, но отреставрированы в рамках проекта. Среди объектов, подлежавших восстановлению, были не только многоэтажные жилые дома, но и общественные здания, мечети и другие памятники. Самые старые здания уверенно датируются XVI веком, но, возможно, среди них есть сооружения на два века старше. За прошедшие столетия дома регулярно перестраивались.

Наверх от бедуинов

В сезон дождей Вади Хадрамаут частично затапливается, покрывая окрестности Шибама аллювиальными глинами. Вот он, подручный строительный материал местных зодчих, которым они пользуются тысячи лет. Но вот вопрос — зачем в просторной долине потребовалось так сильно «ужиматься» и еще полтысячелетия назад решать инженерные проблемы многоэтажного строительства? Причины здесь как минимум две. Во‑первых, старинный Шибам стоит на небольшом по площади возвышении — по одним данным, оно имеет естественное происхождение, по другим — образовалось из останков древнего города. А возвышение- это защита от наводнений. Вторая причина в том, что высотные здания имели фортификационный смысл. Века назад эта часть Южной Аравии, которую античные географы знали как Arabia Felix («Счастливая Аравия»), была процветающим регионом мира. Здесь пролегал торговый путь, соединявший Индию с Европой и Передней Азией. Караваны везли пряности и особо ценный товар — ладан.

Богатство от обильного транзита стало основой возвышения Шибама, временами он становился столицей королевства: в нем жили монархи, знатные вельможи и купцы. А где-то в окрестностях бродили воинственные кочевые племена бедуинов, которые, манимые блеском Шибама, устраивали на город грабительские набеги. Поэтому местные жители решили, что компактную территорию защищать легче, а прятаться от бедуинов лучше где-нибудь повыше, куда не заедешь на верблюде. Так здания Шибама стали расти вверх.

Козы, овцы, люди

Надо, конечно же, понимать, что, как бы ни были издали похожи семи-одиннадцатиэтажные здания Шибама на «башни» наших жилых кварталов, они представляют собой нечто совсем иное, чем многоквартирные дома. Целое здание предназначается одной семье. Первые два этажа нежилые. Здесь за глухими стенами расположены разнообразные кладовки для съестных припасов и устроены стойла для скота — в основном овец и коз. Так и было задумано изначально: в преддверии бедуинского набега пасущийся скот загоняли внутрь городских стен и прятали в домах. На третьем и четвертом этажах размещаются жилые комнаты для мужчин. Следующие два этажа — «женская половина». Кроме жилых комнат тут устроены кухни, помещения для мытья и туалеты. Шестой и седьмой этажи отдавали детям и молодым парам, если семья расширялась. На самом верху устраивали прогулочные террасы — они компенсировали узость улиц и отсутствие дворов. Интересно, что между некоторыми соседними зданиями были сделаны переходы с крыши на крышу в виде мостиков с бортами. По ним во время набега можно было легко перемещаться по городу, не спускаясь вниз, и наблюдать за действиями врага с высоты птичьего полета.

Оригинально и дешево

Пока одни борются за сохранение глиняных «небоскребов» многовековой давности, другие пытаются убедить современников в том, что строения из глиняных смесей или даже просто земли — это практично и экологично. В отличие от бетонов и других современных строительных материалов, стройматериалы, буквально выкопанные на месте, не требуют больших затрат энергии, при сносе или разрушении здания — растворяются без следа в природе, лучше поддерживают микроклимат в здании. Сейчас постройки из высушенного на солнце глинистого грунта с добавками (в русском языке используется термин «саман», в английском — «adobe») получили широкое распространение в Западной Европе и США. Один из оригинальных методов использования необработанного грунта в строительстве получил название Superadobe. Суть его в том, что стены, арки, и даже купола возводятся из пластиковых мешков, наполненных обычной землей, а для скрепления применяют колючую проволоку.

Аккумуляторы прохлады

«Небоскребы» Шибама выстроены из необожженного кирпича, производимого по самой примитивной технологии. Глину смешивали с водой, в нее добавляли солому, а затем всю эту массу заливали в открытую деревянную форму. Затем готовые изделия несколько дней сохли на жарком солнце. Стены клали в один кирпич, вот только ширина этих кирпичей разная — для нижних этажей кирпичи шире, а значит, стены толще, для верхних- уже. В результате в вертикальном сечении каждая из шибамских многоэтажек имеет форму трапеции. Стены штукатурили той же глиной, а поверх — для водостойкости — наносили два слоя извести. В качестве перекрытий и дополнительных опор для них применяли брус из местных пород твердой древесины. Внутренние интерьеры дают однозначно понять, что, несмотря на многоэтажность, перед нами традиционное восточное жилище. В оконные проемы вставлены резные рамы — без стекол, разумеется. Стены грубо оштукатурены и не выровнены. Двери между помещениями — деревянные, резные, дверные проемы перекрывают не полностью, оставляя пространство сверху и снизу. Даже в самую невыносимую йеменскую жару глиняные стены сохраняют внутри помещений прохладу.

Самое большое глиняное здание в мире — Великая мечеть Дженне в западноафриканском государстве Мали. Это не очень древнее сооружение — ему всего сто лет. Выступающие из стен деревянные детали служат как для украшения, так и в качестве лесов при проведении ремонтных работ.

Самое большое глиняное здание в мире — Великая мечеть Дженне в западноафриканском государстве Мали. Это не очень древнее сооружение — ему всего сто лет. Выступающие из стен деревянные детали служат как для украшения, так и в качестве лесов при проведении ремонтных работ.

Вдохнуть жизнь в глину

Сегодня на «аравийском Манхэттене» около 400 таких многоэтажных зданий (есть также дворцы и мечети), и в них живет по разным оценкам от 3500 до 7000 человек. В 1982 году ЮНЕСКО объявила Шибам (его часть, окруженную стеной) объектом всемирноисторического наследия. И сразу остро встал вопрос о сохранности глиняного города. Многоэтажки Шибама простояли столетия лишь потому, что город жил активной жизнью и регулярно ремонтировался. Даже в жарком климате Йемена сооружения из необожженной глины требуют постоянного ухода, иначе они рассыплются в пыль, что уже и произошло с некоторыми зданиями. Но с определенного момента люди стали покидать глиняный город в поисках жилищ, которые легче и дешевле содержать. Часть домов пришла в запустение.

Глина, песок, вода, навоз, солома, солнце — вот и все, что нужно для строительства жилья на века. Таос-Пуэбло — саманная деревня с домами в несколько этажей, возведена в местечке Таос (штат Нью-Мексико) между 1000 и 1450 годами нашей эры. Строили ее, конечно же, коренные жители Америки. Даже в наши дни в Таос-Пуэбло есть население — около 150 человек.

Глина, песок, вода, навоз, солома, солнце — вот и все, что нужно для строительства жилья на века. Таос-Пуэбло — саманная деревня с домами в несколько этажей, возведена в местечке Таос (штат Нью-Мексико) между 1000 и 1450 годами нашей эры. Строили ее, конечно же, коренные жители Америки. Даже в наши дни в Таос-Пуэбло есть население — около 150 человек.

В 1984 году ЮНЕСКО забила тревогу и выделила средства на изучение возможностей восстановления города. Поскольку речь шла не об отдельном сооружении или памятнике, а о целом городе, был сделан вывод о том, что единственный способ спасти Шибам- это убедить людей продолжать жить и работать среди древних глиняных стен. В 2000 году был дан старт Проекту развития города Шибам, которым занимается правительство Йемена в сотрудничестве с немецким агентством помощи бедным странам GTZ. Йемен входит в список наименее развитых государств мира, и жизнь в Шибаме при всей его живописности — это чудовищная бедность, отсутствие работы и элементарной современной инфраструктуры. Чтобы сделать город более привлекательным для жизни, в рамках проекта осуществлялась прокладка электросети, канализации, налаживалась уборка улиц, создавались курсы обучения ремеслам, в том числе и для женщин. Что касается самих глиняных домов, то для тех из них, которые нуждались в косметическом ремонте, силами местных жителей проводились работы по замазыванию трещин (все той же старой доброй глиной) — местные «промышленные альпинисты», вооружившись ведрами с раствором, спускались на тросах с крыш и латали стены.

Здания, находящиеся в наиболее плачевном состоянии, укрепляли деревянными сваями, которые подпирают нижние этажи, помогая им выдержать давление верхних. На представляющие опасность вертикальные трещины ставили деревянные скрепы. Наиболее сложной оказалась ситуация со зданиями, которые успели уже полностью или частично разрушиться. Одна из проблем состояла в том, чтобы точно восстановить количество этажей. Дело в том, что этажность зависела не только от личных пристрастий хозяина, но и от высоты основания, и от расположения соседних домов. Прогулочные дворики на крышах соседних зданий не должны были находиться на одном уровне — для соблюдения своего рода «прайвеси». Стоит также заметить, что наибольшие субсидии на ремонт в рамках проекта приходилось выплачивать хозяевам тех домов, у которых были разрушены верхние этажи. Они их восстанавливать не хотели. Вопреки заветам предков, современные жители Шибама не очень рвутся жить «на верхотуре» и предпочли бы дома этажа в два-три.

1. Страна двух рек. Долина реки Евфрат. Современный пейзаж. Фото Она лежит между двумя большими реками Евфратом и Тигром. Отсюда и ее название Двуречье или Междуречье. Почвы в Южном Двуречье удивительно плодородны. Так же как Нил в Египте, реки дарили жизнь и процветание этой теплой стране. Но разливы рек проходили бурно: порою потоки воды обрушивались на селения и пастбища, снося и жилища, и загоны для скота. Приходилось строить насыпи по берегам, чтобы наводнением не смыло посевы на полях. Для орошения полей и садов рыли каналы. Государства возникли здесь приблизительно в то же время, что и в долине Нила, более пяти тысяч лет назад.

2. Города из глиняных кирпичей. Зиккурат и шумерский город. Реконструкция Многие поселения древних земледельцев, вырастая, превращались в города центры небольших государств. Города обычно стояли на берегу реки или возле канала. Жители плавали между ними на суденышках, сплетенных из гибких веток и обтянутых кожей. Из многочисленных городов самыми крупными были Ур и Урук.

2. Города из глиняных кирпичей. Зиккурат Ура. Современный вид В Южном Двуречье нет ни гор, ни лесов, а значит, не могло быть строительства из камня и дерева. Дворцы, храмы, жилые дома все здесь сооружали из больших глиняных кирпичей. Дерево было дорого деревянные двери имелись лишь в богатых домах, в бедных вход закрывали циновкой. Топлива в Двуречье было мало, и кирпичи не обжигали, а просто сушили на солнце. Необожженный кирпич легко крошится, поэтому оборонительную городскую стену приходилось делать такой толщины, что по верху могла бы проехать повозка.

3. Башни от земли до неба. Шамаш Над приземистыми городскими постройками возвышалась ступенчатая башня, уступы которой поднимались к небу. Так выглядел храм бога покровителя города. В одном городе это был, например, бог Солнца Шамаш, в другом бог Луны Син. Все почитали бога воды Эа ведь он питает влагой поля, дарит людям хлеб и жизнь. К богине плодородия и любви Иштар люди обращались с просьбами о богатых урожаях зерна и о рождении детей. Син ЭаИштар

3. Башни от земли до неба. Фигурка шумерского жреца. Только жрецам было позволено подниматься на вершину башни в святилище. Те, кто оставались у подножия, верили, что жрецы там беседуют с богами. На этих башнях жрецы вели наблюдения за движением небесных богов: Солнца и Луны. Они составляли календарь, вычисляя сроки лунных затмений. По звездам предсказывали людям судьбу. Ученые-жрецы занимались и математикой. Число 60 они считали священным. Под влиянием древних жителей Двуречья мы делим час на 60 минут, а окружность на 360 градусов.

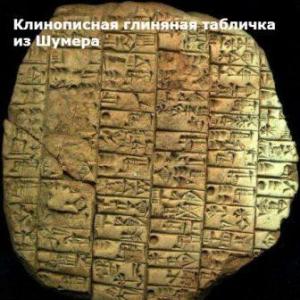

4. Письмена на глиняных табличках. Глиняная табличка с клинописью. 3-е тыс. до н.э. Раскапывая древние города Двуречья, археологи находят таблички, покрытые значками в виде клинышков. Значки эти выдавлены на табличке из мягкой глины концом специально заостренной палочки. Для придания твердости исписанные таблички обычно обжигались в печи. Клинообразные значки это особое письмо Двуречья, клинопись.

4. Письмена на глиняных табличках. Превращение рисунков в клинописные знаки. Каждый знак в клинописи происходит из рисунка и часто обозначает целое слово, например: звезда, нога, плуг. Но многие знаки, выражающие короткие односложные слова, употреблялись и для передачи сочетания звуков или слогов. Например, слово «гора» звучало как «кур» и значок «гора» выражал также слог «кур» как в наших ребусах.

4. Письмена на глиняных табличках. В клинописи несколько сот знаков, и научиться читать и писать в Двуречье было не менее сложно, чем в Египте. Много лет надо было посещать школу писцов. Уроки продолжались ежедневно с восхода до заката. Мальчики старательно переписывали древние мифы и сказания, труды ученых звездочетов и законы царей. Во главе школы стоял человек, которого почтительно именовали «отцом школы», ученики же считались «сыновьями школы». А один из работников школы назывался буквально так: «человек с палкой» он следил за дисциплиной.