«Монах – это человек, который не себе служит…. Починка моста на Сторожке и отъезд

Еще при жизни преподобного Савву Сторожевского называли «дивным духовным светильником, озарившим целую страну».

Казался простецом

Неизвестно, где и когда родился преподобный, кем были его родители и как они нарекли будущего подвижника при крещении. Исследователи XIX века не исключали, что происходил святой Савва из богатого и знатного, возможно, боярского рода и при поступлении в обитель Сергия Радонежского «он намеренно скрыл свое высокое происхождение, так как предание приписывает ему оставление имущества и заменение мягких одежд власяными рубами».

Предположительно, будущий преподобный родился около 1327 года. В Троицкой обители он оказался в числе первых насельников – ему тогда не было и восемнадцати. Вскоре он принял иноческий постриг с именем Саввы – в честь преподобного Саввы Освященного.

На богослужение молодой инок приходил в церковь раньше всех и выходил из нее последним. Непрестанно упражнялся в церковном пении и чтении. Время, свободное от молитвы и церковных служб, занимал рукоделием, боясь праздности – матери пороков. Он любил безмолвие и избегал бесед с другими монахами, поэтому «казался всем простецом, ничего не знавшим, а на деле превосходил мудростью своей многих, мнящих себя разумными». Он искал не показной человеческой мудрости, а высшей – духовной, в которой и преуспел.

Духовник Троицкой братии

Сергий Радонежский лучше других видел успехи монаха Саввы в духовной жизни и питал такую любовь и уважение к ученику своему, что назначил его духовником всей братии. В это же время он стал духовником супруги великого князя Московского Димитрия Донского Евдокии, а позже и второго сына великокняжеской четы – Юрия, будущего князя Звенигородского.

В 1380 году преподобный Сергий по просьбе Дмитрия Донского в сорока верстах к северо-западу от Троицкой обители основал Дубенский Успенский Швыкин монастырь на острову в благодарность Матери Божией за помощь в победе над Мамаем. И поставил игуменом этой обители святого Савву, «видя совершенство жизни его, и честность нрава, и тихость поведения».

Около двенадцати лет игуменствовал преподобный в Успенском монастыре, одновременно оставаясь духовником братии Троицкой обители и семьи великого князя.

Первое чудо

Перед своей кончиной в 1392 году Сергий Радонежский назначил своим преемником преподобного Никона. Но тот, желая пребывать в совершенном безмолвии, затворился в особой келье. Тогда братия после долгих молитв избрала своим настоятелем игумена Савву. Его житие повествует, что «начальственная власть, принятая им, не возгордила его, а еще более смирила». Ко времени игуменства в Троицкой обители относится первое чудо, совершенное им по молитвам, – изведение источника за стенами обители к северу, выше Конюшенного двора. Этот колодец существует до сих пор и называется его именем – Саввин.

Через шесть лет преподобный Савва, ища безмолвия, оставил управление обителью, но остался подвизаться в монастыре, как и прежде, братским духовником.

Райское место

В 1398 году по просьбе своего духовного чада – Звенигородского князя Юрия, преподобный Савва прибыл в Звенигород «посетить его дом и преподать благословение всем домашним», надеясь вскоре вернуться в Троицкую обитель. Но христолюбивый князь стал неотступно просить, чтобы он «устроил монастырь в отчине его, близ Звенигорода, и игуменствовал в нем. Видя доброе произволение князя, преподобный Савва не отказался исполнить его просьбу».

Для возведения обители была выбрана пустынная гора Сторожи, показавшаяся преподобному раем – «яко же небесный рай благовонными насажден цветы». Поставив здесь икону Пресвятой Богородицы, которую Савва всегда носил с собой, он со слезами воззвал к Заступнице: «Владычице мира, Пресвятая Богородице! На Тебя возлагаю надежду спасения моего… И ныне, Владычице, призри на место сие и сохрани его безопасным от врагов».

Дар предсказания

Вскоре игумен Савва построил здесь деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от нее – небольшую келью. Слух о его святой жизни привлек сюда многих молитвенников, искавших безмолвного жития.

Жизнь преподобного Саввы сияла добродетелями, так что Господь наделил его даром предвидения. В 1399 году, перед тем как отправиться в поход против волжских булгар, князь Юрий Звенигородский пришел в Сторожевскую обитель испросить благословения у своего духовного отца.

Преподобный помолился, крестом осенил князя и пророчески произнес: «Иди, благоверный княже, и Господь да будет с тобою, помогая тебе! Врагов своих ты одолеешь и, благодатию Божиею, здравым возвратишься в свое отечество».

Точно так же когда-то предрек Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле духовный наставник святого Саввы – преподобный Сергий Радонежский.

В честь победы над булгарами

Приняв от святого старца благословение, князь Юрий пошел на булгар. Он покорил много городов, не обижая при этом мирных жителей, и с великой победой возвратился домой, как пророчествовал преподобный.

По возвращении из похода князь первым делом поспешил в Сторожевскую обитель, чтобы поблагодарить Бога и своего духовника: «Великого молитвенника обрел я в тебе и крепкого помощника в бранях; ибо ясно вижу, что лишь твоими молитвами я победил врагов своих».

Игумен смиренно отвечал князю: «Благий и милосердый Бог, видя твое благочестивое княжение и смирение сердца твоего, даровал тебе такую победу над неверными».

Юрий Звенигородский поспешил доказать свою благодарность преподобному Савве – вскоре обитель была обнесена деревянной оградой, заново отстроены кельи для братии. Но лучшим памятником этой победы стал существующий и поныне величествен- ный каменный храм во имя Рождества Богородицы. Он был построен в 1404–1405 годах на месте прежне- го деревянного храма и расписан учениками преподобного Андрея Рублева.

Дом Пречистой на Сторожах

Саввинская обитель, известная более как Дом Пречистой на Сторожах, с годами расцветала, украшалась, и добрая слава о ней разносилась далеко окрест. Иноки стекались сюда, ища духовного руководства. Князья, бояре и простые люди приходили за мудрыми наставлениями, прося молитвенной помощи братии в различных житейских нуждах.

Избегая земной славы, преподобный Савва ушел в лес на версту от монастыря и в глубоком овраге ископал себе тесную пещеру. Здесь он пребывал в совершенном уединении, безмолвии и покаянной молитве.

Чувствуя приближение кончины, игумен призвал к себе всю братию и завещал «блюсти чистоту телесную и душевную, иметь братолюбие, украшаться смирением и подвизаться в посте и молитве». Тогда же назначил себе преемника – одного из учеников своих, носящего, как и он, имя Савва.

Преподобный мирно отошел ко Господу 16 декабря 1407 года и был погребен в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Первая икона

Сразу после кончины игумена Саввы в Сторожевской обители и Троицком монастыре (будущей Троице- Сергиевой Лавре) его стали поминать как чудотворца. В середине XV века монастырские летописи отмечают первое явление преподобного тогдашнему настоятелю Саввинской обители Дионисию. Во сне он увидел благолепного старца, который назвался «Саввой, начальником места сего», и повелел написать икону со своим ликом.

Дионисий был иконописцем и, написав образ игумена Саввы, по благословению священноначалия поставил его в церкви. С тех пор, говорится в житии преподобного Саввы, от его гроба стали проистекать многие чудеса и исцеления. В начале XVI века здесь уже служили молебны, а в монастырских грамотах его величали чудотворцем. Так, в описании одного из чудес говорится, что некий слепой «утер очи свои покровом, иже есть на гробе святаго, и исцелел».

Государево богомолье

В 1547 году на первом Макариевском Соборе Савва Сторожевский был причислен к лику святых. Тогда же было составлено житие преподобного и служба ему. В ней угодник Божий величается «забралом Москве, утверждением Царствию, всем грешным прибежищем».

С этого времени Сторожевский монастырь приобретает еще большую известность. На богомолье сюда стали приезжать российские государи. Известно, что в обители бывал царь Иван Васильевич Грозный вместе с супругой Анастасией и сыном Федором.

Статус «государева богомолья» сохранялся за обителью до 1917 года

С воцарением династии Романовых монастырь становится одним из любимых мест царского богомолья. Здесь часто бывают царь Михаил Федорович и его отец патриарх Филарет, которые делают богатые вклады в монастырскую ризницу.

Во второй половине XVII века, при втором Романове – царе Алексее Михайловиче, Саввино-Сторожевский монастырь становится первой и единственной в России Лаврой (Киево-Печерский монастырь получил этот статус в 1688 году, а Троице-Сергиев – в 1744 году). Это любимое место царского богомолья. Благодаря богатым вкладам князей и лично государя Саввин монастырь становится в это время самой богатой обителью в России.

Царь Алексей Михайлович обычно ходил на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь пешком. Такой пеший поход длился три дня. Это паломничество было приурочено ко дню памяти преподобного Саввы 16 декабря, а с 1652 года – еще и ко дню обретения мощей 1 февраля. Как правило, на богомолье государя сопровождала многочисленная свита, иногда достигавшая 500 человек.

Чудесное спасение

Однажды во время охоты, которой царь Алексей Михайлович был большой любитель, на него напал медведь. Монастырское предание рассказывает, что когда государь охотился в звенигородских лесах, а свита рассеялась, внезапно из чащи выбежал медведь и бросился на него. Алексей Михайлович уже приготовился к неизбежной смерти, как вдруг около него явился старец, и при виде его зверь убежал. На вопрос государя старец ответил, что его зовут Саввой и он один из иноков Сторожевского монастыря.

Алексей Михайлович вернулся в обитель и велел разыскать Савву, но оказалось, что там нет монаха с таким именем. Только когда царь увидел в храме образ преподобного, то узнал своего спасителя и велел отслужить у его гроба молебен.

Традиция почитания

При царе Алексее Михайловиче преподобный Савва Сторожевский был одним из самых известных и почитаемых российских святых. Об этом говорит издание большим тиражом его жития, а также множество его икон в Кремлевском дворце (в государевой Образной палате при Московском дворце их было 194).

Традицию хождения на богомолье в Саввин монастырь и особое почитание святого царь Алексей Михайлович передал своим потомкам – преподобный Савва Сторожевский стал небесным покровителем дома Романовых. В обители часто бывали царские дети. Во время первого стрелецкого бунта здесь нашла убежище царевна Софья с братьями Иваном и Петром.

В разные годы обитель посещали императрица Елизавета Петровна, Екатерина II, государыня Мария Федоровна – мать императора Александра I и его супруга Елизавета Алексеевна, император Николай I с дочерью Марией и ее мужем – герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, сыном принца Евгения Богарнэ. С именами этих знатных особ связана примечательная и поучительная история.

Французы в обители

В 1812 году, когда Москва была уже занята французами, пасынок Наполеона принц Евгений Богарнэ двинулся с двадцатитысячным отрядом к Звенигороду. Захватив Сторожевскую обитель, он устроился на ночлег в монастырской келье, а его солдаты принялись грабить обитель.

Во сне принцу явился благообразный старец в черном одеянии и сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь, особенно уносить что-либо из церкви; если ты исполнишь мою просьбу, то Бог помилует тебя и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым».

Наутро, войдя в соборный храм, потрясенный принц увидел икону преподобного Саввы и узнал в нем старца, являвшегося ему ночью. Поклонившись святым мощам, Евгений Богарнэ вышел из храма, запечатал его своей печатью и приставил к дверям стражу из тридцати человек. В течение полутора месяцев охраняли французы монастырь от своих же солдат.

Он сделал все, как велел святой старец, и по его предсказанию целым и невредимым вернулся во Францию, в то время как судьба других наполеоновских военачальников оказалась трагической.

Все случившееся в стенах Савво-Сторожевского монастыря Евгений Богарнэ подробно описал в своей записной книжке, которую вывез затем во Францию.

История с продолжением

Но на этом история не закончилась. Она имела не менее удивительное продолжение в наше время. Весной 1995 года в Звенигородский музей (тогда об открытии монастыря еще не было речи) приехала монахиня одного из православных французских монастырей – матушка Елисавета, в миру Елена Лейхтенбергская. Она рассказала, что в роду герцогов Лейхтенбергских (потомков сына принца Евгения Богарнэ – Максимилиана) существует семейное предание о том, что преподобный Савва не только предсказал Евгению Богарнэ возвращение невредимым из России, но добавил еще одну фразу, о которой не было сказано ни в одном печатном издании. Он сказал: «Твои потомки вернутся в Россию».

Исполнение пророчества

В 1830-х годах на праздник, посвященный годовщине Бородинской битвы, в Россию приехал сын Евгения Богарнэ – Максимилиан, герцог Лейхтенбергский. От него у нас и узнали историю, произошедшую с его отцом в Саввино-Сторожевском монастыре.

Преподобный Савва Сторожевский — один из немногих русских святых, почитаемых во Франции

Герцог Максимилиан вместе с императорской семьей посетил Сторожевскую обитель и поклонился мощам преподобного Саввы, как и обещал своему умирающему отцу. Тогда же произошла судьбоносная встреча герцога и любимой дочери Николая I – великой княжны Марии Николаевны. Молодые люди полюбили друг друга, и Максимилиан попросил у императора руки его дочери. Получив согласие на брак, герцог принял Православие, и после свадьбы молодожены поселились в Санкт- Петербурге – в Мариинском дворце. Потомки Максимилиана жили здесь вплоть до лета 1917 года. Когда оставаться в стране стало уже небезопасно, они уехали за границу.

По словам матушки Елисаветы, практически все из рода герцогов Лейхтейнбергских – люди православные и носят русские имена. А преподобного Савву почитают своим небесным покровителем.

Судьба святых мощей

Октябрьский переворот 1917 года оставил свой страшный след и в истории Сторожевской обители. Честные мощи преподобного Саввы стали первыми святыми мощами, оскверненными безбожной властью: их вскрывали дважды – в мае 1918 года и в марте 1919 года.

Останки преподобного Саввы были вывезены в Москву и находились на Лубянке. Известно, что их «демонстрировали» на выставке Наркомздрава в Храме Христа Спасителя, откуда они исчезли незадолго до его взрыва. Многие годы их судьба была неизвестна, и только в начале 1980-х выяснилось, что главу преподобного и часть святых мощей удалось спасти благочестивой семье Успенских, в которой они тайно хранились более пятидесяти лет.

Передача главы преподобного Саввы М.М. Успенскому

Положение главы преподобного Саввы в раку

В 1985 году святые мощи преподобного Саввы были переданы в возвращенный Церкви Данилов монастырь. А через тринадцать лет, в день празднования 600-летия Саввино-Сторожевского монастыря честные мощи святого были возвращены на свое историческое место – под своды древнего Богородице-Рождественского собора. Этот день – 23 августа 1998 года – вошел в церковный календарь как праздник Второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского и всея России чудотворца.

Многими молитвенниками богата была русская земля. Один из самых известных современников преподобного Сергия Радонежского - его ученик Савва Сторожевский. Он по сей день пользуется заслуженной славой и любовью верующих.

История жизни

Еще юношей пришел в монастырь, потому что всю свою жизнь решил посвятить Господу. Мысли его уже тогда пребывали только лишь в Царстве небесном, поэтому святой всегда выходил из храма позже всей братии. Такая преданность Христу не могла остаться незамеченной. Монахи сделали Савву Сторожевского своим духовником - это очень почетная обязанность и большая ответственность.

- Очень быстро о духовных дарах инока стало известно окружающим. К нему стали приходить князья и простой люд - все просили мудрого совета в духовной жизни. Хотя монах любил молиться в уединении, это не всегда ему удавалось.

- Преподобный постоянно находился в трудах - сам носил воду из реки, подавая пример другим жителям монастыря. Ведь лень и праздность являются началом многих грехов.

- Князь поручил мудрому священнику основать новую обитель, что он и сделал. Монастырь был построен и освящен в честь Рождества Девы Марии.

Уже при жизни преподобный обладал даром предвидеть грядущие события. Например, он предсказал князю Георгию победу в сражениях с болгарами. Спустя несколько месяцев так и произошло, первым делом воины пришли благодарить своего наставника.

Скончался старец в преклонных летах. В летописях точно не указана дата его рождения. Умер он в 1407 г. Церковь прославила его как святого через сто с лишним лет. Мощи Саввы Сторожевского в настоящее время находятся в Саввино-Сторожевском монастыре, который был основан самим преподобным.

Святая обитель

Хотя в нашей стране великое множество монастырей, есть самые знаменитые. Они прославлены благодаря великим подвижникам, которые жили в их стенах. Такой обителью является Саввино-Сторожевский монастырь. Находится знаменитое место паломничества в Звенигороде, основана обитель в конце 14 в.

Хотя в нашей стране великое множество монастырей, есть самые знаменитые. Они прославлены благодаря великим подвижникам, которые жили в их стенах. Такой обителью является Саввино-Сторожевский монастырь. Находится знаменитое место паломничества в Звенигороде, основана обитель в конце 14 в.

Начиналось все по просьбе местного князя с одной деревянной церквушки, которая стояла на горе Стороже. Поначалу Савва жил там один в своей пещерке, но вокруг него собирались единомышленники.

- Монастырь находился в стратегически важном месте, являясь защитой Московской области с западной стороны. Здесь любили молиться многие представители царской семьи - Иван Грозный, Алексей Михайлович и др.

- После кончины великого монаха сюда была проложена специальная дорога, по которой цари приезжали в обитель на моление. Сейчас это Рублево-Успенская трасса.

- В монастыре хранились великие святыни - Иверская икона Божией Матери, Владимирский образ Богородицы.

- Обитель благополучно пережила многие страшные времена, но в годы революции большевиков все же была закрыта.

- Здесь находился огромный колокол, чей благовест было слышно даже в столице, но большевики уничтожили его.

Возрождение монашеской жизни началось в 1995 г., сегодня здесь проживают несколько десятков монахов.

Почитание

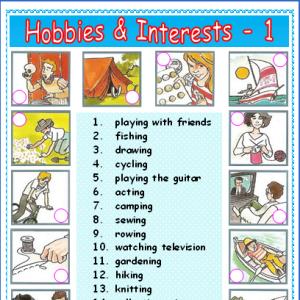

В православной культуре принято приобретать для дома лики святых. Люди верят, что эти святыни способны защитить их, подарить душевный покой. Икона Саввы Сторожевского пишется в традиционном восточном стиле.

Прямо на молящегося смотрит старец с длинной бородой, волосы с проседью немного вьются, лоб открыт.

- Изображен монах на золотистом фоне - это символ райских обителей, где будут обитать души праведников. Православная Церковь верует, что там находятся святые, которые своими молитвами могут помогать живущим на земле.

- Монашеская мантия накинута поверх облачения, она символизирует ангельскую душу тех, кто отрекается от грешного мира.

- Правой рукой наставник благословляет верующих, в левой держит свиток (символ мудрости и просвещенности Духом Святым).

Перед образом можно не только произносить молитву святому, но и петь акафист Савве Сторожевскому. Это поможет преодолевать страсти, сосредоточиться на том, что действительно важно - жизни духа, его воспитания в христианских добродетелях.

Чтобы приложиться к святым мощам, верующие стараются совершить паломничество в храм Саввы Сторожевского, он находится в Звенигороде. Там можно посетить скит, где который находится немного в стороне от монастыря, среди леса. Именно над оврагом, где совершались молитвенные подвиги, был возведен храм. Это сделано ради сохранения памяти подвижника православной веры. Средства на строительство были пожертвованы одним достойным купцом.

Здесь была начата традиция крестного хода, который совершается в день церковной памяти преподобного. Сюда приезжали для молитвы многие известные люди. Сегодня монахи стараются вести такую же строгую жизнь, образец которой показал преподобный Савва. Считается, что по молитвам преподобному можно исцелиться от болезней тела, обрести душевный покой, найти правильный путь в жизни. Молитвами преподобного Саввы, помилуй нас, Господи!

Текст православной молитвы Савве Сторожевскому

О пречестная и священная главо! Небеснаго Иерусалима гражданине, Пресвятыя Троицы обиталище, преподобне отче Савво! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, молися о стаде ограды твоея и о всех по духу чадех твоих. Не премолчи вопия за ны ко Господу и не презри верою и любовию чтущих тя. Испроси предстательством твоим у Царя царствующих мир Церкви, под знамением креста воинствующей, архиереом святительства благолепие, монашествующим доброе в подвизех течение; святей обители сей, граду сему и всем градом и странам охранение; миру безмятежие и мир, глада и пагубы избавление; старым и немощным утешение и подкрепление, юным и младенцам благое в вере возрастание, в Евангельском учении твердое обучение, и в чистоте и целомудрии пребывание; вдовицам и сиротам милость и заступление, плененным отраду и возвращение, болящим исцеление, малодушным успокоение, заблуждшим исправление, согрешающим дух сокрушения, бедствующим, и всем, благодатной помощи требующим, благовременну помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих, споспешествуй, яко чадолюбивый отец чадам, и нам понести иго Христово во благодушии и терпении, и всех управи в мире и покаянии скончати живот свой непостыдно и преселитися со упованием во обители небесныя. Идеже ты, по трудех и подвизех, ныне водворяешися со Ангелы и Святыми, зря и прославляя Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Савва сторожевский - храм, икона, мощи was last modified: Июнь 6th, 2017 by Bogolub

По слову преподобного Силуана Афонского, молиться за людей – кровь проливать. Но мирской человек молится мало, говорил подвижник, а монах – постоянно. «Благодаря монахам, на земле никогда не прекращается молитва; и в этом польза всего мира; ибо мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет»,– утверждал старец, наш соотечественник, подвизавшийся на Святой Горе Афон в конце XIX – первой половине XX века.

Монахи, искавшие место строгого уединения, где можно было бы все силы отдать стяжанию непрестанной молитвы, уходили в скиты. В прежние времена многие из них жили под духовным руководством старцев, отказываясь от своей воли, желаний и полностью полагаясь на волю своего духовного руководителя. Сегодня трудно найти и старцев, и безмолвные места. И все же скиты в наших монастырях возрождаются. Некоторые, правда, берут на себя функции подсобного хозяйства обители. Но есть скиты, в которых ростки духовной жизни – бодрствование и молитва, чтение Святых Отцов – пробиваются сквозь «чащу» суетливых забот современной жизни.

Как развивается скит преподобного Саввы, созданный при Саввино-Сторожевском ставропигиальном мужском монастыре, об этом мы говорили с наместником обители архимандритом Саввой (Фатеевым), скитоначальником – игуменом Феодосием (Чинаделем) и подвизающимся в скиту иеромонахом Корнилием (Гапоненко).

– Прежде, чем рассказать о сегодняшнем дне скита, я должен обратиться к истокам его возрождения. Оно, как у всех святынь Русской Православной Церкви, переданных ей в разные годы после десятилетий безбожия, было трудным. Скит, построенный в километре от монастыря в 1862 году на месте пещеры (которую, по преданию, выкопал сам преподобный Савва и где он в посте и молитве провел последние два года жизни), находился в плачевном состоянии. В годы советской власти из 17 построек 15 были уничтожены. Остались только Малый скит и двухэтажный корпус, превращенный в военное общежитие. Жили люди и в храме преподобного Саввы. В 1998 году должны были состояться торжества в честь празднования 600-летия обители и возвращения в нее честных мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца. Братия приложила много сил, чтобы к осени закончить так называемые консервационные работы. И 24 августа1998 года в скитском храме прошла первая после безбожного периода Божественная литургия.

– Но впоследствии совершать здесь службы оказалось опасно. Я помню, как православные СМИ с тревогой сообщали об усилении оползневых процессов: скит постепенно сползал в сторону реки Сторожка, из основания алтаря церкви выпадали фундаментальные блоки. Спасали скит всем миром?

– Действительно, всем миром. Как раз это было накануне второй знаменательной даты – 600-летия со дня преставления преподобного Саввы. И Святейший Патриарх Алексий II, зная о положении дел, призвал восстановить национальную святыню, придать скиту прежнее значение, прежнее благолепие и духовную ценность. Многие благодетели откликнулись. Один из них – московский предприниматель Геннадий Петрович Булгаков – взялся полностью отреставрировать общежительный корпус, находившийся в ветхом состоянии. Благодаря содействию Александра Георгиевича Гладышева, который в то время являлся главой Одинцовского района, было сделано ограждение скита, двухполосная дорога, ведущая к нему, а также брусчатка возле скитского корпуса и храма. Еще большая заслуга Александра Георгиевича – это укрепление ползущего западного склона с помощью подземных бетонных столбов. Потрудилась на совесть ремонтно-строительная компания «Ресма»: ее высококвалифицированные работники сделали реставрацию храма внутри и снаружи. Колоссальная работа была проделана!

– И тогда же была восстановлена пещера преподобного Саввы, куда сейчас люди идут и идут, чтобы помолиться Звенигородскому чудотворцу?

– Да. Также был возобновлен источник преподобного Саввы, сооружена купальня.

– Батюшка, скажите, пожалуйста, по какому принципу назначается скитоначальник?

– Важно, чтобы это был человек, стремящийся к молитвенному деланию. Человек, остро чувствующий ответственность как за духовную жизнь скита (чтобы там каждый день совершалось молитвенное правило), так и за сохранение облика скита в надлежащем состоянии. Когда меня в феврале 2006 года назначили исполняющим обязанности наместника монастыря, отец Феодосий уже был скитоначальником. И все эти годы я видел, что, кроме того, что он и молитвенник, и хороший проповедник, он старается в точности исполнить благословение наместника, без благословения ничего не делает.

– Кто еще подвизается в скиту преподобного Саввы?

– Иеромонах Корнилий (Гапоненко) – тихий, сосредоточенный на внутреннем делании монах, много времени уделяющий молитве и чтению Святых Отцов; монах Арсений (Каныгин), который тоже стремится к молитвенному деланию. Почувствовав, что ему мало молитвенного правила, совершаемого в обители, что хочется подумать о своей душе подальше от мирской суеты, создаваемой паломниками, он стал проситься в скит. Мы его долго испытывали, потому что Святые Отцы не рекомендовали братии сразу удаляться из общежительного монастыря, высказывались против торопливости в таких вопросах. Спустя какое-то время Духовный Собор обители принял решение благословить отца Арсения на скитскую жизнь. А недавно мы благословили туда еще одного насельника – инока Савватия (Трифонова). Послушаний хозяйственного толка там немного: зимой, например, надо снег убирать, летом и осенью – ухаживать за небольшим огородом и несколькими ульями, заготавливать дрова на холодную пору года. Так что времени на сугубую молитву остается достаточно.

– Отец Савва, есть ли доступ в скит мирянам, жаждущим получить ответы на духовные вопросы?

– В классические скиты, основанные на правилах строгого общежительного устава, мирян не пускают. У нас, можно сказать, несколько неуставное правило: каждую субботу на Божественную литургию в скитской храм преподобного Саввы приходят и мирские люди.

Скитоначальник игумен Феодосий (Чинадель):

Стали их проводить, в результате чего удалось капитально укрепить фундамент церкви. Саму гору во многих местах пришлось сверлить и вбивать туда трубки где-то метров по десять-двенадцать, а в них заливать раствор. Делалось это для того, чтобы гора не ползла, не давила на храм. Еще, чтобы гора не давила на грунт, из-под храма, стоявшего на песке, столько этого песка – в тележках, вручную – было вывезено! Был сделан под храмом подвал, что уменьшило на него нагрузку. Но это инженерно-технические тонкости. Главное – храм спасли! И двухэтажный каменный братский корпус капитально отремонтировали, полностью сменили в нем «начинку».

– Батюшка, стены удалось укрепить, удалось победить разруху. А как укрепляется духовная жизнь в скиту?

– Духовное строительство оказалось самым сложным в наши дни. Оскудение монашества и наставников умного делания – реалии времени, которые нельзя сбрасывать со счетов. И все же впадать из-за этого в смертный грех уныния тоже непозволительно. Несмотря на то, что враг рода человеческого нацеливает мир на рассеянное внимание, катастрофически удаляющее человека от Бога, возможность сокровенно молиться и духовно совершенствоваться у современного монашества есть. И тот монах, что стремится к христианскому совершенству, должен воспользоваться этой возможностью в полной мере.

Иеромонах Корнилий (Гапоненко):

– Я твердо убежден, что в первую очередь надо стремиться к тому, чтобы себя образовывать, а затем уж наставлять других людей. Нужно стремиться самому прежде пройти путь духовной брани, в которую вступает всякий, желающий нести благое иго Христово. Вот читаю «Дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского» и вижу: будучи таким же человеком, как мы, он достиг святости через постоянную борьбу с греховными страстями. Каждый день, каждый час он боролся, чтобы Евангельская заповедь была исполнена, и победил!

В нашем монастыре имеется хорошая библиотека, фонд которой составляет 6,5 тысяч томов. Но у меня в скиту есть свои настольные книги, которые я читаю-перечитываю и замечаю удивительные вещи (хотя воля Божия всегда удивительна): когда я прилагаю усилия к тому, чтобы поступить, как советуют в своих трудах духоносные отцы: живший в VI веке преподобный авва Дорофей или известный русский подвижник, духовный писатель XIX века Святитель Игнатий (Брянчанинов), или почти наши современники валаамский старец схиигумен Иоанн (Алексеев) и игумен Никон (Воробьев), – все получается, как они говорят. Поступаю вопреки их советам – получаю противное. То есть действительно их труды, размышления, письма написаны водительством Духа Святого. А меня Господь проверяет на практике: усвоил ли я прочитанное только умом или сердце тоже согласилось? Сколько раз Господь посылал мне такие жизненные испытания, чтобы все это закрепилось на практике!

В этот день мы стали свидетелями неприятной сцены, омрачившей знакомство со скитом преподобного Саввы Сторожевского. Рядом с двухэтажным корпусом на территории скита (там находятся кельи монахов, домовый храм Святителя Николая чудотворца, богослужения в котором совершаются в дни памяти великого угодника Божия) послышались возбужденные громкие голоса. Трое мужчин неспешно шли по дорожке и разговаривали о ресторанных счетах, сортах виски. Какое уж тут безмолвие? Наместник монастыря архимандрит Савва сказал, что, видимо, следует внутри огороженной территории скита (а это, по его словам, территория немалая) выделить какое-то пространство, куда бы мирские люди не могли заходить, чтобы монахи не страдали от бесцеремонности внешнего мира и сохраняли свое внутреннее устроение.

На вопрос, каким ему видится будущее скита, отец Савва ответил, что, даст Бог, в скиту станут совершаться и ночные службы, как на Афоне. Будет в ночные часы возноситься в небо молитва с того благословенного уголка русской земли, где первый игумен Сторожевской обители святой Савва – ученик преподобного Сергия Радонежского – более шести столетий назад выкопал себе тесную пещерку для безмолвного жития и творил молитвенный подвиг.

Беседовала Нина Ставицкая

Фотограф Владимир Ходаков

- Отец Самуил, вы давно в монастыре?

В монастыре я недавно. Меня многие называют старцем, а я не старец, я старый дед. Самый старый годами в монастыре. А монах я с 2001 года. В Саввино-Сторожевский монастырь пришел в 2002 году.

- Известно, что к монашеству ведет Промысл Божий…

Промыслом Божиим я и стал монахом. Я двенадцать лет пономарил в храме Рождества Христова в Измайлово. А около нашего храма больница. В ней несколько раз лежал отец Илий, духовник Оптиной пустыни. Иногда он приходил служить к нам в храм. Как-то подошел я к нему под благословение. Он благословляет и называет меня Николаем. А я говорю: «Не Николай я, а Алексий». Такое повторилось еще два раза. А алтарница наша, старушка, говорит мне: «Всё, Алексей Иванович, будешь монахом». Есть такое поверье: если священник несколько раз называет человека другим именем, значит, будет тот монахом. Слова старушки оправдались. Сам отец Илий меня и постриг. Только удивительно: хотел дать мне имя Николай, а дал Самуил. Может быть, потому, что вскоре после пострига был праздник пророка Самуила. Ну, это уже тайна Божия.

- Вы уверовали в те годы, когда большинство жило в безбожии…

В храм я пришел в 1972 году. До этого я не был воцерковленным, но был верующим в душе. Помню, я был на фронте. И вот однажды в пасмурный день на передовой была сильная буря. Я стоял на холме, а внизу было село, домов на сто, все дотла сгоревшие. От них только печки уцелели - все черные, обугленные, стоят рядами. А сельская церковь совершенно цела. Тучи ушли, солнышко выглянуло и заиграло на куполе своими лучами. И такую я тогда благодать почувствовал, не передать словом! После этого случая загорелась во мне вера.

И вот еще один случай. Набирали новобранцев на фронт. Один новобранец снял крестик и в сердцах бросил его на снег, а другой поднял крестик и надел на себя. Это было в 1942 году. Так до конца войны тот, кто крестик подобрал и надел, даже ранен не был. А тот, кто снял, погиб очень скоро.

- Как сложилась ваша жизнь после войны?

До ухода на фронт я учился во 2-м Московском пулеметном училище. Через полгода после моего поступления туда пришел приказ: пол-училища - на фронт, в Сталинград. Нас туда и послали. Но до Сталинграда мы не доехали: там ситуация стабилизировалась и дополнительные силы уже не были нужны. Нас повезли на Курскую дугу. Служил в пехоте, был автоматчиком. На Курской был ранен. После ранения попал в сталинградскую школу по подготовке младших командиров, окончил ее успешно. В этой же школе остался преподавать. В 1954 году меня направили в Киевское танковое училище. Окончив его, стал еще и танкистом, зампотехом роты. Потом меня направили в НИИХИММАШ (Научно-исследовательский институт химического машиностроения). Был там старшим инженером-конструктором. Работал на оборону. Итого после всех своих образований имел специальности конструктора, механика и технолога. Хвалиться нехорошо, но при таком сочетании я имел некоторый успех в отделе.. Ушел на пенсию в 1984 году.

- А как вы пришли к Богу?

В моей жизни не было чего-то чудесного, переворачивающего. В детстве я еще бессознательно, ощупью шел к Богу. Помню, когда мне было десять лет, сверстник мой сильно меня ни за что отлупил. А я решил: дай-ка я ему не отвечу, хотя мог - в детстве я был физически крепкий. С тех пор я всегда старался злом за зло не воздавать, как апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, всегда благодарите, злом за зло не воздавайте».

А чтобы оградить меня от греховной жизни, Господь послал мне скорбь. В 1954-м со мной произошел несчастный случай, и я получил сильную травму. Мне удалили почку, легкое разорвало, кости все были переломаны… Много здоровья потерял. Вышел я из госпиталя и думаю: а дай я половину уцелевшего моего организма сохраню. И стал вести скромную и строгую жизнь. Спиртного в рот не брал, не объедался. Человеку много не надо. Так и дожил в здравии до сего дня.

- Простите за наивный, может быть, вопрос, но… тяжело ли быть монахом?

Преподобный Амвросий Оптинский как-то сказал: «Чтобы жить в монастыре, надо терпенья не воз, а целый обоз». Лично для меня совершенно не тяжело быть монахом. Когда был еще не на покое, все нагрузки для меня были легки. В Евангелии от Матфея есть такие слова: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Иго, то есть заповеди и нагрузки, на пользу, и если исполните их, заслужите Царство Небесное. Если выполнять с душой, будет легко.

Я исполнял все с охотой. Это потому, что в детстве трудно было. Нас - пятеро детей. Старшему тринадцать было, я второй, мне десять, когда мать умерла. Отца не было. Остались сиротами. Я видел много трудностей. Но мы никогда не побирались, никогда ничего не просили. Особенно тяжело было в начале войны. Помню, мальчишкой я соседке служил. Во время войны по карточкам хлеб получали. За довесок хлеба служил ей полдня. С шестнадцати лет брат мой стал всех нас кормить. В восемнадцать лет я уже пошел в армию, на фронт. Для меня там никакой перегрузки не было. Для других это было тяжелым испытанием. А для меня это был «курорт». Меня одевали, кормили, кров давали - полный пансион! Для кого-то - каторга, для меня - пансионат (смеется ). После таких житейских трудностей монастырь мне легок. Все зависит от избалованности человека.

- В монастыре у каждого свое послушание. Какое послушание у вас?

Сейчас я на покое. В миру это называется «на пенсии». Я освобожден от всех обязанностей и послушаний, но при желании, по доброй воле могу их исполнять. А до этого я был дежурным по храму. Сидел и присматривал за ним. Сейчас читаю помянники, молюсь за людей.

- Как вы думаете, какая у монахов миссия в этом мире?

В миру есть пословица: «Если хочешь быть счастливым, будь им». А по-нашему, по-монашески, есть три правила счастья: счастлив тот, кто доволен тем, что у него есть; счастлив тот, кто счастья не желает, а несчастья не боится; счастье в том и состоит, чтобы других делать счастливыми.

Грехи, успехи, неудачи - все от нас зависит, как и счастье и довольство. Что можно своим назвать? Грехи - наши, а дача, «мерседесы» и все прочие блага - не наши. А что еще наше? Все то, что мы дали другим, добрые дела наши. С этим мы и предстанем пред Богом после смерти - с грехами и добрыми делами. Если денег нет, руками помоги; инвалид, рук нет - советом помоги. Все Господь примет! Простой совет может отчаявшегося человека спасти.

Вот посмотрите на меня: старый дед, что с меня возьмешь? Денег нет, сил тоже, а вот совет подал. Оказался удачным - благодарят. Для меня выше ничего нет, если люди стали счастливыми, что я помог кому-то.

Монах - это человек, который не себе служит. Вспоминается египетский подвижник авва Арсений. Он всю неделю плел корзины в своей келье и молился, а по воскресеньям шел в город и продавал их на базаре. Однажды пришел к нему в келью монах, и ему очень понравился нож Арсения. Это был единственный инструмент, и он был необходим для изготовления корзин. Арсений отдал нож монаху. Отдал последнее, от себя отнял. Вот это по-настоящему монашеский поступок: своего ничего нет, никакая вещь не должна обладать монахом.

- Отец Самуил, а что для вас значит пример преподобного Саввы Сторожевского?

Подвиги преподобного Саввы были высоки. Есть его высказывание: «Сон - потеря времени». Он спал один час в сутки. В остальное время трудился для Бога. Жил в пещере, больше похожей на яму в земле. Вот сейчас у нас и отопление, и все удобства, а как там у него было, и представить не можем. Далеко нам до него. Нам-то хотя бы любить ближнего своего научиться. А помолиться за врага - самая большая награда. Даже если помолиться простым словом: «Спаси, Господи, Ивана-болвана!» Ну, за это какая награда? Монетка! Если умом помолиться - горсть золотых монет. А если помолиться, как за родное дитя, - мешок золота сразу на месте. Конечно, если бы за каждую молитву золото с неба падало, все бы сейчас за деньги друг друга любили. Но не этим Господь награждает, а радость духовную, благодать дарует. Было у меня так несколько раз, так мне никакой награды после этого не нужно!

Все дни неприятные Господь нам дарует. А искушает враг. Но не сам - власти у него такой сейчас нет. У каждого человека есть свой бесенок, который к нему прицепился. Он и искушает, если Господь попускает. Чтобы научить терпению. Если есть у человека терпение, то ничего больше и не надо.

Беседовал Георгий Бабаян,

студент Сретенской духовной семинарии

Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде - один из самых красивых и значимых монастырей Москвы и Подмосковья. Краеведы утверждают, что царь Алексей Михайлович придал ему статус первой в России лавры (по значимости и по счёту), и лишь только затем такой же статус получили Киево-Печерская и Троице-Сергиева обители. Для посещения туристами этот монастырь совершенно обязателен.

Он имеет только один небольшой недостаток - пилить до него это чёрт знает куда, да и находится он не на трассе, а на бетонке между Новой Ригой и Можайкой. Расположен монастырь не в самом городе, а недалеко от него. Свернув с бетонки, надо проехать весь город по улице Московской, и в самом конце её повернуть направо, а там вдоль Москва-реки ещё два километра, пока слева не увидим вот такой указатель.

Поднимаемся на крутую горку и видим ворота монастыря, в которые попасть на машине невозможно. Парковки здесь нет.

Но если подняться ещё выше до вот этих зелёных церковных строений, рядом обнаружится очень удобная парковка. Оттуда до монастыря два шага.

Основал монастырь Преподобный Савва Сторожевский, звенигородский чудотворец, один из первых учеников Сергия Радонежского. До этого около 6 лет Савва был игуменом Троице-Сергиевого монастыря.

Святыня расположена на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку в двух километрах западнее города Звенигорода.

Монастырь основан Саввой в 1398 году по просьбе и при поддержке звенигородского князя Юрия Димитриевича, сына Дмитрия Донского. Князь с самого основания Саввино-Сторожевского монастыря опекал его, стремясь превратить в свою придворную обитель.

В монастыре готовят легендарный квас, настаивающийся на изюме (дающем дополнительное «винное» брожение). Перед наливанием его продавщица спрашивает - "А вы не за рулём?" Квас моментально вставляет, как хорошая брага.

Сразу при входе мы видим первую вот такую экспозицию обители.

А мы, конечно, идём сразу в церковную лавку, чтобы полакомиться, чем Бог послал, а там всего полно. Например, монастырский сбитень.

Но горячий сбитень пить в жару не очень хочется, и я сразу заинтересовался вот этим напитком. Будучи человеком жадным, я купил сразу все виды медовухи, кроме одной, голубой, "В меру трезвой", которая оставалась в одном экземпляре на витрине.

Зайдём в Провиантскую башню, но булки брать не будем, пока доедем, они успеют остыть и засохнуть. Кстати сказать, вот этот усатый очкарик, который мелькает уже второй раз, не имеет ко мне никакого отношения, и похож на меня, как хрен на колбасу.

Выпечка превосходна, и её запахи висят в воздухе.

Мы идём вверх по башенной лестнице, и видим вот такую парочку, которая многие месяцы подряд сидит и пьёт чай с баранками.

Из Провиантской башни есть тайный выход на монастырскую стену. Дверь незаперта и мы поднимаемся наверх.

Обойти обитель по периметру стены нельзя, везде запертые двери, но можно посмотреть на внутренний двор сверху.

И вот мы упёрлись, а спускаться как-то надо. С этой лестницы очень легко навернуться, особенно после монастырского кваса.

Мы идём мимо Трапезной на главную площадь. Справа остаётся вот эта часовня-беседка, построенная на фундаменте церкви преподобного Иоанна Лествичника.

Саввино-Сторожевский монастырь занимает по посещаемости третье место в России, уступая только Троице-Сергиевой лавре и Дивеево. Хотя по значимости лично я бы поставил его сейчас на шестое место в России. Паломников тут множество, и для них везде установлены лавочки.

Мы в сердце обители. Главный храм монастыря - белокаменный Рождественский собор, сооруженный в начале 15 века. В нём в 1407 году был погребен игумен Савва. В соборе установлена рака с его мощами, которой приходят поклониться паломники со всей России.

Монастырь начинался с маленького деревянного храма Рождества Богороицы, при котором была обустроена келья св. Саввы. А вот на этом месте давным-давно стояла церковь Сергия Радонежского. Вот всё, что от неё осталось.

Вот эти окошки когда-то были первым этажом храма. О, какой древностью из них тянет. По этим кирпичам ходила нога самого Ивана Грозного.

В середине 17 века царь Алексей Михайлович выбрал этот монастырь своей подмосковной резиденцией, и велел заново его отстроить.

Тогда же были установлены основные здания и крепостные стены, длина которых около 800 м. Руководил работами мастер Иван Шарутин. Крепость имела семь башен, из которых сохранилось пять.

Башни монастыря имеют названия: Красная (над Святыми воротами), Житная, Водовзводная, Усовая, Больничная (почти не сохранилась).

Красные ворота. На осыпающихся фресках изображены Сергий Радонежский и Савва Звенигородский. Между ними два ангела держат на руках Спас Нерукотворный.

Красные ворота во времена Алексея Михайловича были главными воротами монастыря. Сейчас они открываются только по большим праздникам.

Устроены они были достаточно хитро, чтобы входящий не видел дворцов Алексея Михайловича и царицы, а видел только главный храм и ничего лишнего.

Как мы можем увидеть, ничего подобного в русской архитектуре больше нигде нет.

Дворец самого Алексея Михайловича был для своего времени просто огромным и имел четыре корпуса с отдельными входами.

Уже при царевне Софье надстроили второй этаж с анфиладой комнат по всей длине здания. Вместо внутристенных лестниц были сооружены наружные каменные крыльца на второй этаж.

Но не везде. Тут есть двери на втором этаже без лестницы. Вероятно, царь сигал вниз просто так без парашюта, каждый раз думая: "Надо, блин, всё-таки лестницу приделать".

Царицины палаты, находящиеся напротив дворца Алексея Михайловича предназначались для визитов его первой жены Марии Ильиничны Милославской.

Сейчас здесь находится музей, в котором проходят довольно интересные экскурсии, на которых объясняют, например, почему царице нельзя худеть.

Оказывается, во времена Алексея Михайловича в женщинах ценилась прежде всего "дородность и обильность", и худющая "глистунья" с размерами 90-60-90 вызвала бы у самодержца одну брезгливость.

Главный собор монастыря просто чудо искусства. Стиль этот называется "раннее московское зодчество", и таких соборов во всём Подмосковье всего четыре. Внутри он имеет фрески, расписанные мастерами круга Андрея Рублёва.

Самое сильное впечатление обитель производит во время цветения пионов, от ароматов которых просто кружится голова.

К собору Рождества Богородицы ведёт ещё дополнительная лесенка, по которой подниматься вроде бы запрещено.

По ней можно попасть на древнее монастырское кладбище, на котором уже давно никого не хоронят.

Некоторые захоронения здесь - 16 века, полтысячелетия назад.

Возможно, монахи и знают, кто здесь покоится, но нам этого уже не узнать.

Где-то здесь, в монастырских подвалах, Пётр Первый собственноручно пытал пленённых после бунта стрельцов.

К Красным воротам примыкает надвратная Троицкая церковь, последний храм такого рода на Руси, потому что сразу после этого строительство шатровых храмов было запрещено церковью.

А к Троицкой церкви примыкает жёлтенькая Трапезная церковь. Над ней слева - Преображенская церковь, которая была построена в конце 17 века на пожертвования царевны Софьи в память пребывания её в монастыре во время стрелецкого бунта.

Доминанта монастыря - четырёхярусная колокольня, построенная в середине 17 века. Она славилась своим малиновым звоном на всю Россию. По легенде, Фёдор Шаляпин специально приезжал в Звенигород послушать главный колокол и говорил: "Мне это петь помогает".

На колокольне находился главный благовестный колокол весом 35 тонн, отлитый здесь же в монастыре мастером Александром Григорьевым. Говорят, его звон был слышен даже в Москве. Здесь мы видим его приемника - новый 37-тонный колокол.

Старый колокол разбился в дни Великой отечественной войны, когда фашисты его стали снимать. От него остался только язык весом 700 кг.

Царь Алексей Михайлович придал Саввино-Сторожевскому монастырю статус первой в России лавры (по значимости и по счёту), и лишь только затем такой же статус получили Киево-Печерская и Троице-Сергиева обители.

С горы Сторожи, на которой стоит монастырь, открывается величественный вид на окрестности.

Карта для тех, кому надо карту.

Fais se que dois adviegne que peut.