Теории циклов причины и механизм деловых циклов. Общая экономическая теория: Экономическое равновесие

Классификация циклов в экономике

По мере усиления неравномерности экономического развития активизируются исследования цикличности в экономике. В результате в настоящее время наряду с деловыми (их нередко называют классическими) выделяется целый ряд других циклов, которые могут так или иначе сочетаться с деловыми и либо усиливать, либо ослаблять их действие.

При выделении циклов за основу берутся, как правило, или движущие силы циклов, или продолжительность циклов по времени, зависящая от сроков восстановления равновесий, которые нарушаются специфическими факторами, порождающими различные циклы.

В соответствии с данными критериями в настоящее время выделяются пять основных разновидностей экономических циклов:

– циклы Кондратьева, или длинноволновые циклы (продолжительность 48–55 лет); главная движущая сила – радикальные структурные, организационные и технологические изменения, экономическое освоение принципиальных и существенных новшеств;

– циклы Кузнеца (продолжительность 20 лет); движущая сила – сдвиги в воспроизводственной структуре производства (эти циклы часто называют воспроизводственными или строительными);

– циклы Джаглера (Жуглара) – Juglar cycle – (продолжительность 7 – 11 лет); движущая сила – колебания спроса и предложения на оборудование и заказы на новое строительство, необходимость перепрофилирования старых предприятий. Данные циклы считаются наиболее близкими к деловым (классическим);

– циклы Китчина (продолжительность 3 – 5 лет); движущая сила – динамика изменения величины резервов в соответствии с изменениями уровней загрузки производственных мощностей. Эти циклы называют нередко циклами запасов;

– частные хозяйственные циклы (продолжительность от 1 до 12 лет); движущие силы – колебания инвестиционной активности .

Определяющими по отношению к большинству известных в экономике циклов считаются циклы Кондратьева.

Русский и советский экономист Н.Д. Кондратьев (1892 – 1938) доказал, что наряду с давно известными деловыми циклами рыночной экономики продолжительностью 8 – 10 лет существуют большие производственные циклы со средней продолжительностью 48 – 55 лет. В этих циклах Кондратьев выделял две фазы (или две волны): повышательную и понижательную.

В истории капитализма за 140 лет (с 1780-х гг. до 1920-х гг.) Кондратьев наиболее подробно исследовал два с половиной больших цикла. Первый цикл, по его расчетам, проходил с 1787 – 1792 до 1810 – 1817 г. (повышательная волна) и с 1810 – 1817 до 1844 – 1851 г. (понижательная волна). Второй цикл – с 1844 – 1851 до 1870 – 1875 г. (повышательная волна) и с 1850 –1875 до 1890 – 1896 г. (понижательная волна). В третьем цикле была рассмотрена повышательная волна – с 1890 – 1896 до 1914 – 1920 г. Согласно расчетам Кондратьева переход от понижательной волны четвертого цикла к повышательной волне пятого цикла должен был произойти в начале 1990-х гг., а высшая точка повышательной волны пятого цикла будет достигнута в первом десятилетии XXI в.

Опираясь на богатый фактический материал, Н.Д. Кондратьев также показал, что в течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной фазы очередного цикла наблюдается оживление в сфере технических изобретений, а затем, в годы хозяйственного подъема, – их широкое применение.

Как показала практика прошедшего столетия, кондратьевские циклы вполне достоверно прогнозируют развитие мировой экономики.

В последние годы теория длинных волн Кондратьева все чаще трактуется экономистами как составная часть разработанной им же (но долгое время остававшейся незаслуженно невостребованной) теории предвидения . Таким образом, современные экономисты лишь постепенно познают все богатство и многообразие творческого наследия Н.Д. Кондратьева.

Теорией длинных волн также занимался австрийский экономист Й. Шумпетер. В работе «Деловые циклы» (1939) он обосновал концепцию, согласно которой главной движущей силой долгосрочных колебаний рыночной экономики является волнообразная динамика технических и технологических нововведений. Поскольку при анализе цикличности Шумпетер за основу брал длинные волны, то он, как и Кондратьев, считается одним из основоположников теории длинных волн в экономике. Кроме того, Шумпетера считают основателем особого научного направления – теории длинных волн нововведений .

Развитие теории о типах и видах циклов очень важно для получения объективных знаний о характере и тенденциях экономической динамики как на уровне отдельно взятой страны, так и на уровне мирового хозяйства в целом.

Вопрос о причинах явления цикличности в экономике неоднозначно трактуется различными экономическими школами.

Маркс, изучавший цикличность в период классического капитализма, видел причины этого явления во внутренней природе капитализма и в особых внешних формах проявления его основного экономического противоречия – противоречия между общественным характером производства и частным присвоением его результатов.

Рабочая сила при капитализме рассматривалась Марксом как товар, который продается и покупается капиталистами ради его эксплуатации, т.е. ради его специфической способности создавать прибавочную стоимость, присваиваемую капиталистами. Под влиянием конкуренции капиталисты вынуждены заменять рабочую силу машинами, а это снижает норму прибыли, т.е. долю прибавочной стоимости в общей величине капитала. Для поддержания нормы прибыли капиталисты стремятся повышать степень эксплуатации рабочих, сдерживая рост заработной платы. В масштабах общества это ведет к отставанию потребления (в форме платежеспособного спроса) от возможностей производства. В результате возникают кризисы перепроизводства как следствие нехватки у населения средств для покупки изготовляемых товаров.

Немарксистскими школами разработан целый ряд различных трактовок причин циклов и кризисов в экономике. Самуэльсон, например, в качестве наиболее известных теорий циклов и кризисов отмечает следующие: денежную теорию, объясняющую цикл экспансией и сжатием банковского кредита (Хоутри и др.); теорию нововведений, объясняющую цикл использованием в производстве важных нововведений, таких, например, как железные дороги (Шумпетер, Хансен); психологическую теорию, трактующую цикл как следствие охватывающих население волн пессимистического и оптимистического настроения (Пигу, Беджгот и др.); теорию недопотребления, усматривающую причину цикла в слишком большой доле дохода, идущей богатым и бережливым людям, по сравнению с тем, что может быть инвестировано (Гобсон, Фостер, Кэтчингс и др.); теорию чрезмерного инвестирования, сторонники которой полагают, что причиной рецессии является скорее чрезмерное, чем недостаточное инвестирование (Хайек, Мизес и др.); «теорию солнечных пятен–погоды–урожая» (Джевонс, Мур и др.) .

В последние десятилетия наибольшей популярностью пользуются объяснения циклов действием мультипликационно-акселерационного механизма, а также так называемой процикличной политикой государства.

Понятие мультипликатора впервые было сформулировано английским экономистом Р. Каном в период мирового экономического кризиса 1929 –1933 гг. Кан назвал мультипликатором коэффициент, определяющий прирост занятости на каждую единицу государственных затрат, направленных на общественные работы. Эту идею Кана о мультипликаторе занятости Кейнс развил и использовал при рассмотрении роли инвестиций в экономике. При этом Кейнс выделял автономные инвестиции I a , изменения объемов которых не зависят от изменений уровня дохода, а определяются теми или иными внешними по отношению к экономике факторами, например неравномерностью развития НТП, и производные инвестиции I ин, объемы которых непосредственно определяются колебаниями уровней экономической активности.

Кейнс доказал, что между изменениями автономных инвестиций и национального дохода существует устойчивая зависимость, а именно изменения объемов этих инвестиций вызывают бoльшие изменения объемов национального дохода, чем изменения объемов самих инвестиций.

Как известно, одним из выражений ситуации равновесия в экономике является равенство

где Y – доход; С – потребление; I – инвестиции.

Данное равенство можно представить в виде

Y = C Y Y + I a ,

где C Y – предельная склонность к потреблению; I a – автономные инвестиции.

В этом случае автономные инвестиции будут определяться как разница между общим доходом и его потребляемой частью:

I a = Y – C Y Y, или I a = Y (1 – C Y).

Отсюда доход будет определяться по формуле

Y = I a / (1 – C Y).

Если выразить это уравнение в приростных величинах, то оно примет следующий вид:

DY = DI a · 1 / (1 – C Y).

В данной формуле 1 / (1 – C Y) и будет представлять собой мультипликатор дохода K, т.е. коэффициент, который показывает, насколько возрастет национальный доход при увеличении автономных инвестиций на DI a . (Аналогично в случае сокращения инвестиций мультипликатор покажет, насколько сократится доход по сравнению с инвестициями.)

Поскольку C Y = 1 – S Y , где S Y – предельная склонность к сбережению, то рассматриваемый мультипликатор может быть также выражен как 1 / S Y .

Коэффициент мультипликатора, как видно из формулы, непосредственно зависит от C Y , т.е. склонности населения к потреблению. Чем больше эта склонность, тем больше мультипликатор, и наоборот. Например, если склонность к потреблению окажется равной 1/2, то мультипликатор национального дохода будет равен 2, а если население потребляет 3/4 национального дохода, то мультипликатор увеличится вдвое. Соответственно, при одном и том же объеме приращения инвестиций экономика может иметь различные приращения объемов национального дохода из-за различий в склонностях населения к потреблению и коэффициентах мультипликаторов. Например, приращение инвестиций на 400 млрд. р. при коэффициенте мультипликатора, равном 2, даст приращение национального дохода в объеме только 800 млрд р., а при K = 4 – в объеме 1600 млрд р.

Кратное увеличение дохода благодаря приросту инвестиций Кейнс объяснял возникновением вслед за первичным приростом дохода, порожденным первоначальными инвестициями, вторичных, третичных и последующих приростов доходов у различных лиц. Например, в связи с вложениями дополнительных средств в строительство возрастают доходы строительных рабочих. Часть этих доходов данные рабочие (в зависимости от своей склонности к потреблению) израсходуют на приобретение каких-либо потребительских товаров и тем самым увеличат (на сумму стоимости данных товаров) доходы продавцов соответствующих магазинов. Сообразно со своей склонностью к потреблению эти продавцы также частично потратят свои дополнительные доходы на приобретение различных благ, дав тем самым прирост доходов продавцам данных благ. Приращение доходов будет идти в бесконечно убывающей геометрической прогрессии, т.к. всякий раз расходуется не весь доход, а лишь его часть, определяемая склонностью к потреблению. Действие эффекта мультипликатора снижается до нуля, когда отношение прироста совокупных расходов к первоначальному объему дополнительных инвестиций становится равным коэффициенту мультипликатора.

Сам по себе мультипликационный эффект в экономике, раскрытый Кейнсом, не считается определяющим в формировании цикла. Однако данный эффект становится весьма важным, когда он взаимодействует с эффектом акселератора.

В отличие от мультипликатора эффект акселератора связан уже не с автономными, а с производными инвестициями, т.е. с такими, которые зависят от изменения уровня дохода.

Принцип акселератора состоит в том, что рост доходов вызывает рост инвестиций, пропорциональный росту дохода (соответственно, сокращение инвестиций порождает обратную реакцию). Общая формула акселератора V имеет следующий вид:

V = DI / (Y t – Y t– 1),

где DI – прирост инвестиций; (Y t – Y t – 1) – прирост дохода за рассматриваемый период.

В соответствии с данной формулой прирост инвестиций может быть представлен следующим образом:

DI = V (Y t – Y t – 1).

Смысл акселератора заключается в том, что прирост инвестиций может иметь более резкий характер, чем вызвавший его прирост объема дохода.

Причиной более резких колебаний инвестиций по сравнению с доходом (или, другими словами, инвестиционного спроса по сравнению с потребительским) считают обычно необходимость расходования части инвестиций на возмещение износа основного капитала. Благодаря этому обстоятельству увеличение спроса на готовую продукцию, например, на 10% может вызвать увеличение объемов валовых инвестиций в удвоенном проценте.

Хотя модели мультипликатора и акселератора рассматриваются отдельно, считается, что их механизмы действуют в тесной связи друг с другом. Как только приходит в действие один из данных механизмов, начинает функционировать и второй. Если, например, в положении равновесия происходит автономное изменение инвестиций, то в движение приходит мультипликатор, который вызывает целый ряд изменений дохода. Но изменения дохода приводят в движение акселератор и порождают изменения в объемах производных капиталовложений. Изменения производных капиталовложений опять приводят в действие механизм мультипликатора, который порождает изменения дохода и т.д.

Описанная схема взаимодействия мультипликатора и акселератора и составляет акселерационно-мультипликационный механизм цикла.

Общая модель взаимодействия мультипликатора и акселератора характеризуется следующей формулой дохода Дж.Р. Хикса:

Y t = (1 – S) Y t – 1 + V (Y t – 1 – Y t – 2) + A t ,

где Y t – национальный доход; S - доля сбережений в национальном доходе; (1 – S) – доля потребления в нем (или склонность к потреблению); V – коэффициент акселератора; A t – автономный спрос.

При использовании мультипликационно-акселерационного механизма цикла исходным фактором в цикле считаются различные внешние импульсы, которые приводят в действие данный механизм. Одновременно выделяются своеобразные барьеры (пределы) в экономике, которые являются объективными препятствиями в наращивании (сокращении) тех или иных экономических величин. Например, уровень занятости объективно выступает своего рода физическим барьером, за который не может «перешагнуть» рост реального дохода. Наталкиваясь на «потолок» полной занятости, рост реального дохода прекращается, несмотря на то, что спрос продолжает расти. Но если реальный доход не может возрастать, то производные инвестиции сокращаются до нуля, т.к. их уровень зависит не от объема дохода, а от его прироста. Отсюда неизбежно падение общего спроса и дохода, что вызывает совокупное падение в экономике в целом.

Совокупный процесс падения согласно этой точке зрения также не может продолжаться до бесконечности. Барьером для него является величина изношенного капитала, т.е. объем отрицательных инвестиций, который не может превышать величину этого капитала. Как только отрицательные чистые инвестиции в процессе падения достигают данной, предельной для них, величины, их объем уже не меняется, и в результате сокращение дохода начинает замедляться. Но если отрицательное значение дохода замедляется, то сокращаются и отрицательные чистые инвестиции, что ведет к росту дохода. Рост дохода, в свою очередь, приведет к росту производных капиталовложений и, следовательно, к совокупному увеличению спроса и дохода.

Государство может выступать генератором делового цикла. Исследование роли государства в выявлении причин кризисов и циклов на современном этапе связано прежде всего с теориями равновесного делового цикла и политического делового цикла .

Теория равновесного делового цикла связана в первую очередь с идеями монетаристов. Согласно этим идеям государства во многих западных странах в послевоенный период выполняют функцию своеобразных генераторов денежных «шоков», которые выводят хозяйственную систему из состояния равновесия, и таким образом поддерживают циклические колебания в экономике. Если правительство, проводя экспансионистскую политику, увеличивает темпы роста количества денег, находящихся в обращении, то после некоторой (в несколько месяцев) задержки темпы роста номинального ВНП начинают ускоряться, приблизительно соответствуя росту денежной массы. При этом сначала практически все ускорение роста номинального ВНП будет представлять собой возрастание реального объема производства, сопровождающееся уменьшением безработицы. По мере продолжения фазы расширения увеличение ВНП будет означать просто рост абсолютного уровня цен. Если же темпы роста денежной массы, находящейся в обращении, замедляются, то соответствующие реакции номинального и реального ВНП, а также абсолютного уровня цен меняются местами . М. Фридмен и А. Шварц доказали возможность влияния денег на развитие делового цикла на примере изучения динамики денежного обращения в США за период 1867 – 1960 гг.

В 1970 – 1980-х гг. точку зрения о том, что государство само нередко является генератором циклических явлений в экономике, стали активно разрабатывать представители такого направления, как теория рациональных ожиданий .

Экономисты, придерживающиеся этого направления, считают, что предприниматели и население благодаря происходящей информационной революции настолько научились оценивать и распознавать истинные мотивы тех или иных экономических решений государственных органов, что могут всякий раз своевременно отреагировать на государственные решения сообразно своей выгоде. В результате цели государственной политики могут остаться нереализованными, а вот явления экономического спада или подъема, вызванные теми или иными действиями государства, принимают более выраженный характер, так что даже небольшие (первоначально) перепады в уровне экономической активности могут превратиться в циклические. Предположим, что в экономике наблюдается тенденция к спаду. Государство, стремясь ее преодолеть, понижает налог на капиталовложения, а именно предоставляет, например, предпринимателям скидку, позволяющую не уплачивать налог с 10% их инвестиционных расходов. Такая мера, безусловно, приведет к росту инвестиционных расходов, что будет стимулировать спрос и тем самым предотвратит спад в экономике. Подобная цепочка развития событий послужит для государственных органов доказательством того, что фискальная политика является хорошим средством для сглаживания цикличности. Но если при наступлении следующего спада хотя бы часть предпринимателей решат, что им не стоит торопиться с капиталовложениями, пока государство не снизит налог, то в результате произойдет временная отсрочка инвестиций.

Отсрочка же инвестиций сначала приведет к усилению уже наметившегося спада, а затем, когда государство действительно снизит налог, – к более сильному, чем обычно, потоку инвестиций. В результате государство своей антицикличной политикой усилит и фазу спада, и фазу подъема в экономике, т.е. усугубит, а не смягчит циклические колебания.

Теория политического делового цикла базируется на следующих исходных предпосылках. Во-первых, предполагается, что зависимость между уровнями безработицы и инфляции определяется по типу кривой Филлипса, т.е. существует обратная зависимость между данными величинами: чем меньше безработица, тем быстрее растут цены (при этом допускается, что изменения цен зависят не только от текущего уровня занятости, но и от прошлых значений, т.е. что инфляция обладает известной инерцией). Во-вторых, принимается предпосылка, что экономическое положение внутри страны существенным образом влияет на популярность правящей партии. В качестве главных экономических показателей, на которые реагирует население, выделяются темпы инфляции и норма безработицы, и считается, что чем ниже их уровень, тем, при прочих равных условиях, больше голосов будет подано на предстоящих выборах за правящую партию (или президента). В-третьих, основной целью внутриэкономической политики правящей партии признается обеспечение себе победы на очередных парламентских (президентских) выборах.

Исходя из данных трех предпосылок, характеризуется общая схема политического делового цикла. Смысл ее сводится к следующему. Правительство, стремясь обеспечить победу своей партии на выборах, принимает меры для формирования и поддержания такого сочетания уровней инфляции и безработицы, которые представляются наиболее приемлемыми избирателям. С этой целью администрация сразу после прихода к власти прилагает усилия к снижению темпов роста цен путем искусственного провоцирования кризисных явлений, а к концу периода своего правления начинает решать противоположную по смыслу задачу, т.е. делает все возможное для того, чтобы «подогреть» экономику и поднять уровень занятости. Рост занятости, разумеется, может вызвать рост цен. Но расчет делается на инерцию их движения. К моменту выборов уровень занятости поднимается, что вызывает одобрение у избирателей, а инфляция (неизбежный последующий негативный фактор) пока еще не успевает набрать полной силы. В результате при правильном исполнении такая политика может способствовать привлечению дополнительных голосов и успеху на выборах.

Теория реального экономического цикла. Хотя многие западные экономические школы в соответствии с традициями кейнсианства связывают причины деловых циклов с изменениями совокупного спроса, ряд экономистов неоклассического направления в последние годы обосновывают тезис о решающей роли предложения в формировании циклов.

С этих позиций главными причинами зарождения экономического цикла считаются изменения в технологии, наличии ресурсов, уровнях производительности труда, т.е. те факторы, которыми определяются возможности совокупного предложения.

Согласно позиции сторонников данной теории экономический цикл может возникнуть, например, в связи с ростом мировых цен на нефть. Подорожание нефти может сделать слишком дорогим использование некоторых видов оборудования, что приведет к снижению выработки на одного рабочего, т.е. к снижению уровня производительности труда. Снижение производительности означает, что экономика создает меньший по объему реальный продукт, т.е. сокращается совокупное предложение. Но если сокращаются объемы совокупного предложения, то, следовательно, снижается и потребность в количестве денег (поскольку обслуживается меньшая масса товаров и услуг), а отсюда уменьшаются объемы денежных средств, заимствуемых предпринимателями у банков. Все это приведет к сокращению предложения денег, что вызовет снижение совокупного спроса, причем в той же мере, в какой первоначально снизилось совокупное предложение. В результате произойдет снижение общего объема реального равновесного производства при неизменном уровне цен (т.е. сложится ситуация, схожая с кейнсианской моделью, по которой предполагается возможность сокращения реального выпуска при неизменном уровне цен).

Каждому историческому этапу был характерен ряд периодически повторяющихся подъемов и спадов в общественно-производственном процессе, выступающий как некоторый колебательно-волновой процесс.

На ранних этапах развития общества, когда основой общественного производства было создание сельскохозяйственной продукции, периодические колебания в значительной степени были связаны с динамикой погодно-климатических условий: с холодами, заморозками, дождями, засухами и другими стихийными природными явлениями. Позднее, в период бурного развития промышленного производства, периодические колебания подъемов и спадов в производственном процессе стали характерными и для промышленности. Более того, они закономерно повторялись через строго определенные промежутки времени.

Анализ периодичности колебаний осуществляется по последовательности повторения спадов производства материальных и духовных ценностей, которые в экономической литературе именуются как экономические кризисы.

В обществе экономические кризисы проявлялись в большинстве своем как кризисы перепроизводства материальных и духовных благ в форме товарных ценностей, в форме перепроизводства товаров. Перепроизводство товаров носило относительный характер. Речь шла в большей степени о том, что население оказывалось не способным купить произведенное количество товаров, т. е. наступало несоответствие между совокупностью ценностей в денежном выражении, произведенных обществом и наличием денежных средств у населения той или иной стороны. Производственный процесс вынужден был прерываться. Этот перерыв производственного процесса и проявлялся как экономический кризис. Экономические кризисы повторялись со строго определенной периодичностью. Такого рода процесс производства определили как циклический процесс .

Под циклом обычно понимают повторяющееся движение процесса производства от одного экономического кризиса до начала другого .

Циклом называется временной период развития экономики, находящийся между двумя следующими друг за другом верхними точками перелома.

В процессе исследования было установлено, что циклов, охватывающих ту или иную совокупность экономических явлений великое множество и они различаются по длительности времени. Циклы были систематизированы и им присвоены имена исследователей:

- - цикл Китчина - 3-4 года;

- - цикл Жюглара 6-8 лет;

- - цикл Лабруса - 10-12 лет;

- - цикл Кузнеца - около 2-х десятков лет;

- - цикл Кондратьева - 47 и 60 лет.

Исследователи сегодня успешно изучают циклы, характерные общественному производству, превышающие период 100 лет.

Если раньше циклы общественного производства связывали в значительной степени только с производственно-экономической деятельностью людей, то в последнее время все большее число исследователей приходит к выводу о том, что большие циклы функционирования общественного развития следует связывать и с еще непознанными космическими явлениями. Циклы - это проявление тесной взаимосвязи развивающейся природы и производственно-экономической деятельности общества .

Достоверное знание циклов общественного производства позволяют обществу разрабатывать систему мероприятий по смягчению вредных последствий волнообразного колебательного процесса.

Экономическим циклом называется промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономики (экономической конъюнктуры) .

Общие представления о циклических колебаниях (прежде всего в торговле) сложились в начале XIX в. и связаны с именами Рикардо, Сэя, Сисмонди и Мальтуса. Заслуга этих экономистов заключается в том, что они попытались найти объяснение кризисам, с которыми регулярно сталкивалась торговля того времени. В основу анализа вопроса ставился тезис о том, что накопление обеспечивает спрос. Кризисы возникают из-за недостаточного потребления, что создает излишек произведенного дохода. Недостаточность потребления объяснялась бедственным положением трудящихся масс. Названные ученые не смогли создать общую теорию экономических циклов, но это было и невозможно в силу неразвитости рыночных механизмов в начале XIX в.

В середине XIX в. тема торговых кризисов была развита в работах К. Жюгляра и К. Маркса.

Принято считать, что термин «цикл» впервые употребил К. Жюгляр. Изучая динамику периодических колебаний в торговле, он определил длину экономических циклов в 7-11 лет (эти циклы называются циклами Жюгляра); он же разделял цикл на три периода - процветание, кризис и ликвидацию, обосновывая цикличность в экономике денежным обращением и банковскими кредитами.

Серьезный вклад в теорию экономических циклов внес К. Маркс. Один из основных его тезисов заключается в том, что капиталистическая экономика не способна достичь равновесия в силу того, что ей присуши мощные силы, обусловливающие экономические кризисы.

Причины кризисов К. Маркс рассматривает в двух аспектах. Первый вытекает из его теории недонакопления, основанной на циклических колебаниях нормы прибыли. Каждый капиталист заинтересован в совершенствовании средств производства, поскольку это позволяет повысить прибыль. Условия конкуренции обусловливают вложения капиталистами все больших средств в техническое оснащение производства, но внедрение новой техники связано с высвобождением рабочих из производственных процессов. Поскольку в основе формирования прибыли, как показал К. Маркс, лежит наемный труд, сокращение численности рабочих вызывает снижение нормы прибыли. Экономика приходит к равновесию через кризис. В результате последнего капиталовложения в производство резко сокращаются, вновь усиливается потребность в наемных рабочих и это приводит к повышению нормы прибыли и выводу экономики на новый цикл развития .

Второй аспект возникновения кризисов вытекает из марксовой теории недопотребления. Кризисы перепроизводства связаны с тем, что переход от простого к расширенному производству не порождает пропорционального увеличения спроса. Происходит затоваривание, следствием чего является снижение цен на продукцию. Издержки производства превышают сниженные цены, что вынуждает капиталистов уничтожать значительные объемы произведенной продукции и, таким образом, локализовать кризисные явления.

Преодоление кризисов К. Маркс рассматривал через замену ручного труда машинным, поэтому его вывод о том, что в основе экономического цикла лежит регулярное массовое обновление основного капитала, находится в центре внимания ряда современных концепций экономических циклов.

А. Маршалл, изучая проблемы, связанные с торговыми кризисами, объяснял их кредитно-денежными отношениями в обществе. Однако большая заслуга А. Маршалла состоит в рассмотрении равновесного состояния спроса и предложения. Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество товара, производимого в единицу времени, ученый называет равновесным количеством, а цену, по которой он продается, - равновесной ценой. А. Маршалл считает, что характерной чертой устойчивых равновесий является то, что при них цена спроса превышает цену предложения на величину, несколько меньшую, чем величина равновесного количества, и наоборот. Когда цена спроса выше цены предложения, количество производимого товара имеет тенденцию возрастать. Именно поэтому когда цена спроса превышает цену предложения на количество, лишь немногим меньшее, чем равновесное количество, тогда при временном сокращении масштабов производства несколько ниже равновесного количества продукции возникнет тенденция к возвращению к его равновесному уровню, а в результате равновесие сохраняет устойчивость против отклонений в эту сторону. Если цена спроса больше цены предложения на такое количество товара, которое чуть меньше равновесного, то она наверняка окажется ниже цены предложения на чуть большее количество товара. Именно поэтому, если объем производства несколько превышает его равновесное состояние, он будет стремиться вернуться в прежнее положение, равновесие окажется устойчивым против отклонений также и в этом направлении .

А. Маршалл усилил в экономическом анализе влияние фактора времени на происходящие процессы. Его задачей было привести общую теорию спроса и предложения к различным периодам. Так были введены в анализ понятия «краткосрочный» и «долгосрочный» периоды, что сыграло важную роль в изучении экономической динамики.

Колебания спроса и предложения в условиях рынка были в центре работ видного русского ученого М. Туган-Барановского, который утверждал, что наиболее резкие колебания обнаруживаются в отраслях, производящих элементы основного капитала. Эти колебания отражаются в общем подъеме и упадке экономической активности, охватывающих всю промышленность. Причина этого состоит во взаимозависимости различных отраслей производства в масштабах всей экономики.

Производство элементов основного капитала, указывает М. Туган-Барановский, создает спрос на другие товары. Для того, чтобы создавать новые предприятия, необходимо произвести первичные материалы, обеспечивающие производство, а именно потребительские товары для рабочих. Расширение производства в одной области увеличивает спрос на продукты других отраслей. Вот почему в период быстрого роста накопления основного капитала наблюдается всеобщее увеличение спроса на товары. Однако затем следует насыщение, перепроизводство средств производства. В силу зависимости всех отраслей промышленности друг от друга это частичное перепроизводство, связанное с орудиями производства, выливается во всеобщее перепроизводство, и цены падают. Наступает период всеобщего экономического упадка, что ведет к сокращению количества предприятий. Данное обстоятельство, указывает М. Туган-Барановский, неизбежно вызывает нарушение пропорциональности в сфере распределения производственных сил. Равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением нарушается. Так как новые предприятия создают расширенный спрос не только на товары производственного назначения, но и на потребительские товары, отсюда следует, что с уменьшением количества новых предприятий отрасли промышленности, поставляющие потребительские товары, также испытывают сокращение спроса не в меньшей степени, чем отрасли, поставляющие средства производства. Перепроизводство становится всеобщим . Таким образом, кризис вызывается диспропорциями в развитии отраслей. Часть из них растут более быстрыми темпами, поэтому в ходе циклической фазы подъема пропорциональность производства оказывается нарушенной и новое равновесие может быть восстановлено только в результате уничтожения части капитала тех отраслей промышленности, которые чрезмерно расширились.

Безусловно, в этих взглядах отдается дань трудам К. Маркса, но у М. Туган-Барановского был свой подход к объяснению неравновесности рыночной экономики.

Развитие диспропорциональности отраслей М. Туган-Барановский связывает с условиями размещения свободного (ссудного) капитала. Спрос на капитал резко возрастает в период процветания промышленности, что обеспечивает инвестирование ссудного капитала в производство и превращение его в основной капитал. Во время кризиса спрос на ссудный капитал падает и он начинает накапливаться до следующего подъема .

Итак, основой процветания по М. Туган-Барановскому служат инвестиции.

Таким образом, под экономическим циклом подразумевается период развития экономики между двумя одинаковыми состояниями конъюнктуры. Основы теории циклических колебаний зародились в период завершения промышленной революции. Изначальная форма данной теории - концепция кризисов. Наиболее заметным стимулом для развития данных исследований явился мировой экономический кризис начала XX в. Систематизированный сбор, обобщение эмпирически-статистического материла позволили постепенно придать многим концепциям форму теоретических моделей.

2.2 Типы циклов. Экономический цикл и его фазы. Функции фаз цикла

К настоящему времени экономическая наука различает несколько типов циклов. Самые элементарные из них -- годовые, которые связаны с сезонными колебаниями под воздействием изменения природно-климатических условий и фактора времени.

Краткосрочные циклы, длительность которых по оценкам составляет 40 мес., т.е. немногим более 3 лет, обусловлены якобы колебаниями мировых запасов золота. Этот вывод был сделан применительно к условиям господства золотого стандарта.

Среднесрочные, или промышленные циклы, как показала более чем 150-летняя мировая практика, могут иметь продолжительность в рамках 7-12 лет, хотя классический их тип охватывает примерно 10-летний период. Данный тип циклического развития является дальнейшим объектом нашего анализа. Он сопряжен с многофакторной моделью нарушения и восстановления экономического равновесия, пропорциональности и сбалансированности народного хозяйства.

Строительные циклы охватывают 15-20-летний период и определяются продолжительностью обновления основного капитала. В связи с этим можно сказать, что данные циклы имеют тенденцию к сокращению под воздействием факторов НТП, вызывающих моральный износ оборудования и проведение политики ускоренной амортизации.

Большие циклы имеют продолжительность примерно 50-60 лет; они вызываются главным образом динамикой НТП .

Экономический цикл - периодические колебания уровней занятости, производства и инфляции.

Причинами цикличности являются: периодическое истощение автономных инвестиций, ослабление эффекта мультипликации, колебание объемов денежной массы, обновление основных капитальных благ и др.

Экономический цикл можно представить в форме графика волны, характеризующей процесс динамики производства валового национального продукта в течение определенного периода.

Система представлений предполагает, что волновой колебательный процесс имеет место при наличии тенденции прогрессивного процесса роста валового национального продукта и других экономических показателей общественного производства. Экономический цикл можно представить в форме графика волны, характеризующей процесс динамики производства валового национального продукта в течение определенного периода.

Система представлений предполагает, что волновой колебательный процесс имеет место при наличии тенденции прогрессивного процесса роста валового национального продукта и других экономических показателей общественного производства .

Рассмотрим фазы волнообразного колебательного процесса.

Условно период между пиками подъема (спада) развивающейся экономики делят на четыре фазы (рис.2.1.):

Рис. 2.1

Фаза кризисного состояния (рецессия) рассматривается с момента приостановки подъема в развитии экономики и начала спада в производстве материальных и духовных ценностей до момента приостановки спада. Этому периоду характерно превышение производства товаров в сравнении с ростом платежеспособного спроса населения, что приводит к снижению сбыта товаров - затовариванию фирм и корпораций. Как выход из положения фирмы пытаются снизить цены на товары, что конечно не решает проблемы. Поэтому предприниматели сокращают объем производства и, как следствие, увольняют лишних рабочих. Увеличивается безработица в стране. Помимо этого предприниматели не всегда могут осуществить платежи по поставкам сырья, материалов, энергии, платежи по кредитам. Как следствие, в кризисное состояние попадает банковская система. Банки обанкрочиваются.

Фаза состояния депрессии - наблюдается остановка спада производства товаров и некоторое увеличение производства по сравнению с кризисным периодом. Появляется излишек свободных денежных средств, который не находит себе применения в промышленном производстве и концентрируется в банках. В этот период норма ссудного процента минимальна. Избыток товаров постепенно уменьшается (часть реализуется по пониженным ценам, часть уничтожается по различным причинам: порча, моральное старение и т. п.)

Фаза состояния оживления (экспансия) характеризуется значительным ростом производства товаров, но в пределах, не превышающих сколько-нибудь существенно высшую точку, достигнутую перед кризисом. Важным качественным моментом, характеризующим эту фазу, является увеличение производства «традиционных товаров» предприятиями, которые выстояли в экономически трудных условиях, обновили средства производства и начали увеличивать темпы производства. В этот период к ним присоединяются предприятия, выпускающие новые виды товаров, получившие признание у потребителей .

Фаза состояния подъема предполагает скачок в уровне производства по сравнению с максимумом, достигнутым в предшествующем цикле. Сокращается безработица. Повышается спрос денежных средств, растет уровень процента по ссудам.

Фаза состояния подъема характеризуется доминированием предприятий, обновивших ассортимент товаров, пользующихся повышенным спросом у потребителей.

Следует иметь в виду, что деление цикла на четыре фазы весьма условно. Различные экономисты предлагают иную дифференциацию фаз и их количество. Так, К. Маркс в «Капитале» перечисляет фазы «... среднего оживления, процветания, перепроизводства, кризиса и застоя» .

Однако деление экономического цикла на четыре фазы, кажущееся на первый взгляд условным, на практике стало единственно плодотворным при анализе особенностей отдельных циклов и их фаз.

Грани, отделяющие одну фазу цикла от другой, весьма подвижны, закономерным является подготовка в одной фазе цикла условий для перехода к следующей. Кризис вызревает в недрах расцвета. Депрессия подготавливается кризисом. Оживление нарастает в рамках депрессии и лишь постепенно перерастает в подъем. Последовательность фаз есть не что иное как диалектическое единство всех моментов колебательного волнового процесса развивающегося общественного производства.

Выделение циклов различной длительности с их фазами и описание явлений, характерных этим фазам, показывает, что люди в процессе своей жизнедеятельности выступают неотъемлемой частью этих процессов и не в силах пока в полной мере противостоять этой мощной стихии волнообразных колебаний, неся большие экономические потери в период объективных закономерных подъемов и спадов общественного производства.

Однако знания и определенный опыт, который накоплен людьми в постижении циклических колебаний экономического развития, позволяют сегодня обществу в лице государства разрабатывать строго определенную систему мероприятий, обеспечивающих снижение негативных последствий экономических кризисов.

Таким образом, экономический цикл - периодические колебания экономической активности общества, промежуток времени от начала одного кризиса до начала другого. В цикле экономика проходит определенные фазы (стадии), каждая из которых характеризует конкретное состояние экономической системы. Это -- фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. В структуре цикла выделяют высшую и низшую точки активности и лежащие между ними фазы спада и подъема. Общая длительность цикла измеряется временем между двумя соседними высшими или двумя соседними низшими точками активности. Соответственно продолжительностью спада считается время между высшей и последующей низшей точками активности, а подъема - наоборот.

2.3 Антициклическая государственная политика

Антициклическая политика государства -- это совокупность мероприятий, осуществляемых государством в целях сглаживания колебаний экономической активности и направленных на борьбу как с кризисными состояниями экономики, так и бума.

Различные взгляды на причины циклических колебаний обусловливают и различные подходы к решению задачи по их регулированию. Несмотря на многообразие точек зрения на проблему антициклического регулирования, их можно свести к двум основным подходам: кейнсианскому и классическому. Как мы знаем из теории экономического равновесия, сторонники Кейнса центральным звеном регулирования считали совокупный спрос, тогда как сторонники классиков - совокупное предложение.

Антициклическое регулирование заключается в системе способов и методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру и экономическую деятельность, направленных на смягчение циклических колебаний. При этом усилия государства имеют противоположное направление складывающейся экономической ситуации на каждой фазе экономического цикла.

Однако следует подчеркнуть два принципиальных положения. Несмотря на все усилия, государству не под силу преодолеть циклический характер экономического развития; оно в состоянии только сглаживать циклические колебания в целях поддержания экономической стабильности. Наконец, необходимо осознать и принять цикличность с ее кризисной фазой как неизбежность не только разрушения, но и созидания, ибо с ней связано восстановление макроэкономического равновесия в обновление экономического организма народного хозяйства .

Сторонники кейнсианства, ориентируясь на совокупный спрос, основное внимание уделяют регулирующей роли государства с его финансово-бюджетными инструментами, которые используются либо для сокращения или увеличения расходов, либо для манипулирования налоговыми ставками, сжатия или расширения системы налоговых льгот. При этом денежно-кредитная политика играет хотя и важную, но все-таки вспомогательную роль.

Государство, использующее кейнсианскую модель антициклического регулирования, в фазе кризиса и депрессии увеличивает государственные расходы, включая расходы на активизацию инвестиционной деятельности, и проводит политику «дешевых денег». В условиях подъема с целью не допустить «перегрева» экономики и тем самым сгладить пик перехода от подъема к спаду применяется тот же инструментарий, но уже с обратным знаком, направленный на сжатие, свертывание совокупного спроса.

Сторонники классического, или консервативного направления, концентрируют свое внимание на предложении. Речь идет об обеспечении задействования имеющихся ресурсов и создании условий для эффективного производства, отказывая в поддержке низкоэффективным производствам и секторам экономики и содействуя свободе действия рыночных сил .

Государство воздействует на экономическую систему в противоположном направлении относительно данной фазы цикла. Если производство падает, государство проводит стимулирующую политику, если назревает «перегрев» конъюнктуры, то государство проводит сдерживающую политику. Мероприятия антициклической политики государства представлены в табл.2.1.

Таблица 2.1. Мероприятия антициклической политики государства

Основным инструментом становится денежно-кредитное регулирование. Предложение денег становится главным рычагом воздействия на национальную экономику, средством борьбы с инфляцией. Внимание уделяется не либерализации кредита, а кредитной рестрикции, т.е. проведению политики «дорогих денег» путем повышения процентных ставок, что должно содействовать борьбе с перенакоплением капитала. В качестве вспомогательного инструмента используется налогово-бюджетная политика. Проводится жесткая политика сокращения государственных расходов, а следовательно, сжатия прежде всего потребительского спроса. Налоговая политика направлена на снижение налоговых ставок и степени прогрессивности налоговой шкалы. Причем первостепенность таких налоговых мероприятий адресуется предпринимательскому сектору.

Следствием антициклической политики государства может стать деформация цикла: учащение кризисов при сокращении их продолжительности и глубины падения производства; удлинение фазы подъема; выпадение или значительное сокращение продолжительности фазы депрессии; происходит синхронизация цикла в разных странах, что затрудняет выход экономик из кризисного состояния за счет расширения экспорта .

Превращение инфляции в хроническое явление рыночной экономики внесло свои изменения в классическую картину кризиса. В последние 50 лет падение производства обычно сопровождается ростом цен, т.е. наблюдается стагфляция.

Наряду с циклическими кризисами в современных условиях появился новый вид кризисов - трансформационный кризис, связанный с изменением, реформированием экономической системы, переходом от плановой к рыночной (смешанной) экономике.

Таким образом, cделаем выводы:

- 1)Поступательное экономическое развитие осуществляется циклически. Цикл последовательно проходит фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. Ни одна из теорий происхождения не имеет право на окончательную. Современные циклы имеют «размытую» картину циклической волны и в связи с относительным перенакоплением капитала, а не товаров. Кроме того, действие научно-технического прогресса, монополий и попытки антициклического государственного регулирования привели к сглаживанию циклических волн, снижению глубины кризисной фазы, сокращению депрессии.

- 2)Все страны с рыночной экономикой, несмотря на приверженность их правительств тем или иным моделям, концепциям развития, в своей практической деятельности по государственному регулированию национальной экономики прибегают к использованию и кейнсианских, и классических методов воздействия на рыночную конъюнктуру, экономическую деятельность в зависимости от решения задач краткосрочного или долгосрочного характера.

Экономическое развитие происходит не равномерно, и представляет собой сменяющие друг друга подъемы и спады уровня экономической активности, проявляющиеся в различных формах несоответствия совокупного спроса и совокупного предложения .

Периодически повторяющиеся колебания в движении общественного производства (рост деловой активности, ее снижение, следующий рост и т.д.) характеризуют экономический цикл, иначе цикл деловой активности. Именно последовательность, повторяемость, регулярность, воспроизводимость и систематичность наступления событий являются сущностными чертами циклического развития .

Циклическое развитие является неизбежным и вытекает из особенностей техники и технологии машинного этапа развития производительных сил. Поскольку научно-технический прогресс осуществляется ступенями, постольку и развитие производства осуществляется ступенчато - циклами. Первый экономический кризис произошел в Англии в 1825 году. С тех пор примерно каждые 10 лет происходит нарушение экономического равновесия процесса воспроизводства - возникают трудности сбыта, происходит падение производства, уменьшение капиталовложений, потрясение кредитной сферы. В 1857 году имел место первый мировой кризис перепроизводства.

Циклическими считаются колебания, затрагивающие хозяйственную активность в экономике в целом, то есть конъюнктурные колебания. Их следует отличать от сезонных колебаний (в сельском хозяйстве, строительстве, туризме), которые затрагивают только отдельные отрасли и не оказывают существенного влияния на национальную экономику .

Циклические колебания происходят в волнообразной форме вокруг долгосрочной тенденции - тренда экономического развития, определяемой как тенденция роста. Движение по спирали является характерной чертой и выражением прогрессивного характера циклического развития .

Несмотря на то, что отдельные деловые циклы отличаются по продолжительности и интенсивности, все они имеют одни и те же фазы (рис. 4.1

). В структуре цикла

выделяют высшую точку экономической активности - пик (точки b

и f

) и низшую точку экономической активности

- дно (точка d

), и лежащие между ними восходящую фазу - фазу подъема (экспансии) и нисходящую фазу - фазу спада (сжатия). Отклонение пика или низшей точки спада от линии тренда

характеризует амплитуду циклических колебаний. Промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры

называется периодом экономического цикла.

). В структуре цикла

выделяют высшую точку экономической активности - пик (точки b

и f

) и низшую точку экономической активности

- дно (точка d

), и лежащие между ними восходящую фазу - фазу подъема (экспансии) и нисходящую фазу - фазу спада (сжатия). Отклонение пика или низшей точки спада от линии тренда

характеризует амплитуду циклических колебаний. Промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры

называется периодом экономического цикла.

Более подробный анализ цикла позволяет выделить в нем четыре фазы, когда фаза подъема делится на фазу оживления и непосредственно подъем, а фаза спада делится на кризис и депрессию.

Фаза подъема характеризуется увеличением капиталовложений, занятости, доходов, потребительского спроса и денежной массы (инфляции). Расширение производства начинает опережать спрос. Экономика находится выше уровня потенциального объема производства и носит название «перегретой». Снижение деловой активности из-за «перегретости» создает предпосылки для фазы кризиса.

Кризис (рецессия) характеризуется свертыванием производства и уменьшением прибыли, увеличением массы нереализованной продукции, ростом безработицы и снижением жизненного уровня, обесцениванием основного капитала.

Предприятия, оказавшись перед угрозой банкротства, соглашаются на кредиты под высокие проценты , превышающие среднюю норму прибыли.

Цены падают только в том случае, если спад производства серьезный (в классической ситуации имеет место стагфляция , которая проявляется в одновременном сокращении производства, росте безработицы и инфляции).

Кризис, как правило, создает побудительные мотивы к сокращению издержек производства, ведет к обновлению средств производства и производимой продукции, то есть становится импульсом для развития экономики . Таким образом, в фазе кризиса, с одной стороны, нарушается нормальный цикл воспроизводства , но с другой стороны, одновременно складываются условия для прогрессивного обновления капитала, снижения издержек производства, улучшения качества продукции, что делает эту фазу основной фазой экономического цикла .

Депрессия представляет фазу самого глубокого спада деловой активности . Объем производства достигает низшего уровня, а безработица наивысшего уровня. Спрос на денежный капитал со стороны предпринимателей отсутствует. Норма ссудного процента падает. Происходит уменьшение товарных запасов путем их реализации по сниженным ценам или путем уничтожения. Хозяйственная ситуация стабилизируется.

В фазе оживления увеличивается спрос на основной капитал . На новой технической основе расширяется производство вначале в основных отраслях, а затем и в других отрасли экономики. Растут инвестиции, занятость, зарплата, расширяется потребительский спрос, увеличивается выпуск продукции . Когда выпуск продукции превышает докризисный уровень, фаза оживления сменяется фазой подъема. Таким образом, экономический цикл - это период, в пределах и на основе материальных предпосылок которого происходит возникновение и разрешение противоречий экономического роста .

Наиболее важными характеристиками фаз экономического цикла являются динамика ВВП, уровень загрузки производственных мощностей и уровень безработицы. В зависимости от того, как изменяется значение экономических переменных в ходе цикла, они делятся на проциклические и контрциклические параметры.

Проциклические параметры - это такие, которые увеличиваются в фазе подъема и уменьшаются в фазе спада (например, совокупный выпуск, загрузка производственных мощностей, общий уровень цен, ставка процента).

Контрциклические параметры - это такие, которые увеличиваются во время спада и уменьшаются во время подъема (например, уровень безработицы, запасы готовой продукции, количество банкротств). Экономические переменные, динамика которых не обнаруживает связи с фазами экономического цикла, называются ациклическими параметрами (например, объем экспорта).

Темпы изменения различных параметров обычно не совпадают, при условии, что одни проциклические переменные возрастают, другие уже снижаются, и наоборот, если одни контрциклические переменные снижаются, а другие возрастают.

Поэтому параметры цикла также разделяют на опережающие, запаздывающие и соответствующие, если они достигают своего оптимального значения (максимума или минимума) до или после наступления высшей или низшей точки экономической активности. Опережающие циклы достигают максимума или минимума перед достижением пика или дна,например, если происходит изменения в запасах или денежной массы.

Запаздывающие циклы достигают максимума или минимума после достижения пика или дна, например, если изменились расходы на заработную плату и процентные ставки комбанков.

Соответствующие циклы достигают своего максимума в момент высшей или низшей точки экономической активности, например, в результате изменения уровня безработицы.

Несовпадение темпов изменений различных параметров цикла обеспечивают плавность смены фаз подъема и спада.

В общей структуре экономических кризисов следует различать структурные кризисы , которыми называются кризисы, охватывающие лишь отдельные элементы экономической системы: аграрное производство, производство энергоносителей, денежно-кредитную сферу и пр. Закономерности протекания этих кризисов имеют некоторые специфические особенности.

Для анализа экономического развития применяют классификацию циклов, исходя из двух критериев:

1) с позиций движущих сил, определяющих возникновение и механизм протекания экономического цикла;

2) временного аспекта, характеризующего продолжительность цикла.

Все множество подходов к объяснению причин и механизма экономического цикла в современной экономической теории объединяются в три большие группы.

1. Экстернальные теории - исходят из предпосылки, что цикл обусловлен внешними (экзогенными ) причинами, лежащими за пределами экономических систем. Такими причинами могут выступать:

Миграция населения (Кузнец ),

Открытие золотых месторождений, новых земель и ресурсов, нововведения (Кондратьев, Шумпетер, Хансен ),

Войны, революции, политические события и выборы, природные факторы, в том числе периодичность солнечной активности (Джевонс, Чижевский, Хубберт ),

Колебания оптимистического и пессимистического настроения населения (Пигу, Бэджгот ) и др.

2. Интернальные теории - исходят из предпосылки, то цикл обусловлен внутренними (эндогенными) причинами . Такими причинами могут выступать:

Возрастание спроса на предметы потребления, ведущее к многократному увеличению спроса на оборудование и машины (Кларк ),

Колебания предельной эффективности капитала (Кейнс, Хикс ),

Недопотребление дохода, то есть недостаточность инвестирования (Гобсон, Фостер ),

Чрезмерное инвестирование (Хаейк, Мизес ),

Противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов производства (Маркс );

Экспансия и сжатие банковского кредита и другие проблемы сферы денежного обращения (Хоутри, Митчелл) и др.

3. Синтетические теории - это теории, комбинирующие причины цикличности, они базируются на предпосылке, что экономическая система соответственно ее внутренней природе отвечает на колебания внешних факторов, то есть внешние причины задают первоначальные импульсы, а внутренние причины развивают их в фазные колебания (Самуэльсон, Буайе, Бертран, Липец ).

С точки зрения временного критерия выделяют следующие основные циклы:

1. Краткосрочные циклы Китчина - имеют продолжительность 3-5 лет и проявляются в колебаниях товарно-материальных запасов предприятий. Они вызваны восстановлением нарушенного макроэкономического равновесия на потребительском рынке (равновесие первого порядка).

2. Среднесрочные циклы Жуглара или классические циклы - имеют продолжительность 7-11 лет. Механизм развертывания среднесрочного цикла связан с износом и обновлением основного капитала на промышленных предприятиях без серьезных изменений в существующем технологическом базисе. Циклы среднесрочной продолжительности вытекают из макроэкономического равновесия, достигаемого в процессе формирования цен путем межотраслевого перелива капиталов, вкладываемых в оборудование.

3. Циклы Кузнеца (строительные, воспроизводственные или демографические циклы) - имеют продолжительность 25-30 лет. Их движущими силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре, обусловленные периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений.

4. Большие циклы (длинные волны) или циклы Кондратьева - имеют продолжительность 40-60 лет. Эти циклы возникают в результате радикального изменения в технологической базе общественного производства и его структурной перестройкой. Длинные волны возникают в результате отклонения от равновесия, так называемого третьего порядка, которое соответствует изменениям в запасах основных капитальных благ (железных дорог, каналов и других элементов производственной инфраструктуры), специфике сложившейся отраслевой структуры производства, состоянию существующей сырьевой базы, источников энергии, цен, занятости, денежно-кредитной системы.

Теория длинных волн была заложена русским экономистом Н.Д. Кондратьевым в 1922 году в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны».

Кондратьев обозначил 3 больших цикла: первый - примерно 1800 - 1850 гг.; второй - 1850 - 1900 гг., третий - 1900 - 1940-е гг.

В теорию длинных волн большой вклад внесли Кларк, Митчелл, Шумпетер, Ростоу и др. В этой теории проявляется единство и взаимодействие экономической динамики и экономического цикла - цикличность выступает формой проявления неравномерности экономического роста.

5. Циклы Модельского - имеют продолжительность 90-120 лет и связаны с периодами глобальных мировых войн и установлением мировой политико-экономической силы.

6. Цивилизационные циклы Тоффлера продолжительностью 1000 лет. Изучение этих циклов объективно затруднено в рамках одного поколения и вряд ли может быть достоверно описано.

Все циклы накладываются один на другой. Основу цикличности составляют длинные волны. В зависимости от того, с какой волной большого цикла совпадают обычные, действие последних циклов усиливается или ослабляется.

Поскольку циклические колебания тесно связаны с мотивом инвестиционной активности , то имеет место неравномерность циклических колебаний по отраслям национальной экономики. В наибольшей мере спад проявляется в отраслях, производящих товары длительного пользования, и в меньшей мере - в отраслях, производящих товары кратковременного пользования.

В 20 веке произошла деформация делового цикла в виде появления таких тенденций, как:

- размывание фаз цикла :

Кризисы стали непродолжительные и неглубокие;

В силу невысоких темпов развития фаза подъема резко не выделяется; депрессия может возникнуть не только после кризиса, но и на фазе подъема;

- асинхронность мирового цикла , то есть несовпадение в различных странах и регионах наступления циклов по времени, их продолжительности и фазам.

Изменения в проявлениях цикличности обусловлены многообразными факторами. В конечном счете, это есть факторы, изменяющие сам процесс воспроизводства - высокие темпы научно-технического прогресса, ведущие к постоянному возникновению новых видов продукции и отраслей; сокращение сферы материального производства и расширение сферы нематериального производства; расширение прогнозирования экономических процессов, что снижает стихийность рыночного развития и др.

Циклическое развитие закономерно , но это не означает, что общество должно испытывать такие жесткие потрясения, как во время Великой депрессии 1929 - 1933 гг.

После Великой депрессии на практике впервые были применены меры государственного антициклического регулирования, теоретические основы которого сформулировал Кейнс. Кейнс считал, что причиной кризисов является отставание производства от потребления в связи с безработицей, недостаточной предпринимательской активностью и высоким уровнем сбережений. Важнейшими антикризисными мерами Кейнс рассматривал усиление инвестиционной деятельности предпринимательского сектора и государства, понижение нормы процента, расширение общественных работ.

Сторонники монетаризма утверждают, что государственные мероприятия по стимулированию спроса, рекомендуемые кейнсианцами, не только не улучшают состояние экономики, но и порождают новые диспропорции и кризисные спады. В качестве методов борьбы со спадом в экономике они предлагают поддержание устойчивости денежной массы, регулирование соотношения между уровнем национального дохода и запасом денег.

Контрольные вопросы к лекции 4

1. Какие причины вызывают цикличность?

2. Какие фазы содержит экономический цикл?

3. С помощью, каких показателей можно отследить фазы экономического цикла?

4. Какие бывают основные виды экономических циклов?

5. Кто открыл короткие, средние и длинные волны циклического развития экономики?

6. Какие причины вызывают, и какая длительность присуща кратковременным циклам?

7. Для чего необходимо определять, на каком цикле находится национальная экономика?

8. Кто открыл, какие причины вызывают и, какая длительность присуща средним циклам?

9. Кто открыл длительные циклы и, какое они имеют значение в макроэкономике?

Когда мы рассматриваем вопросы механизма цикла, мы должны отделять понятие механизма экономического цикла и понятие механизма экономического кризиса. Это понятия связанные друг с другом, но далеко не тождественные.

Механизм экономического цикла -- это совокупность взаимосвязей в экономике, которые не дают экономике достигнуть долгосрочного равновесия, отклоняя траекторию развития экономических процессов от траектории, напрямую ведущей к состоянию равновесия; или которые не дают экономике, достигнувшей состояния равновесия с ненулевой скоростью, остановиться в этой точке. Например, в механизме инвестиционного экономического цикла это экономические взаимосвязи, заставляющие фирмы продолжать инвестиции после достижения оптимальной капиталовооруженности.

По поводу механизма циклического развития экономики не существует единого мнения. Наоборот, имеется огромное количество теорий, объясняющих экономический цикл. Вот сейчас мы и рассмотрим основные теории.

Стран. Однако этот рост не является ни постоянным, ни плавным. Экономика подвержена колебаниям, которые часто называют циклами деловой активности или циклами экономической конъюнктуры .

Деловые циклы уже давно привлекают внимание экономистов, которые стремятся не только выявить закономерности циклического развития, но и спрогнозировать будущее экономическое развитие.

Экономическим циклом называют промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

Экономический (деловой) цикл — подъемы и спады уровней экономической (деловой) активности в течение нескольких лет. Это промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

Циклические колебания могут испытывать различные , но наиболее распространенным является анализ деловых циклов на примере колебаний величины (или ). На рис. 4.1 представлена схема экономического цикла. Линия тренда (или усредненное значение ВВП за ряд лет) показывает общее направление развития экономики во времени, линия ВВП — реальные колебания этого показателя.

Рис. 4.1. Деловой циклЭкономические циклы характеризуются следующими важными показателями:

- амплитуда колебаний — максимальная разница между наибольшим и наименьшим значением показателя в течение цикла (расстояние CD);

- продолжительность цикла — период времени, в течение которого совершается одно полное колебание деловой активности (расстояние AB).

- короткие циклы , связанные с восстановлением на потребительском рынке, с колебанием оптовых цен и изменением запасов у фирм. Их продолжительность составляет 2-4 года;

- средние циклы , связанные с изменением инвестиционного спроса предприятий, с долгосрочным накоплением и усовершенствованием технологий. Их продолжительность составляет 10-15 лет;

- длинные циклы (волны) , связанные с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением. Их продолжительность составляет 40-60 лет.

Теория длинных волн экономического цикла Николая Кондратьева

Теория длинных волн была подробно разработана выдающимся русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938) в ряде работ, среди которых монография "Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны" (1922 г.) и доклад "Большие циклы экономической конъюнктуры" (1925 г.). Н.Д. Кондратьев с конца ХХVIII в. на основании фактического материала выделил три большие волны:

- I. с конца 80 — начало 90-х гг. ХVIII в. до 1844-1851 гг.;

- II. с 1844-1851 гг. по 1890-1896 гг.;

- III. с 1890-1896 гг. приблизительно по 1939-1945 гг.

Если продолжить основные тенденции, намеченные Н.Д. Кондратьевым, то можно выделить четвертую и пятую волны:

- IV. с 1939-1945 гг. по 1982-1985 гг.

- V. повышательная волна с 1982-1985 гг.

Главную роль в смене циклов, по мнению Н.Д. Кондратьева, играют научно-технические новации. Так, для первой волны (конец ХVIII в.) решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промышленности и производстве чугуна. Рост в течение второй волны (середина ХIХ в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог, бурным развитием морского транспорта, что позволило освоить новые хозяйственные территории и преобразовать сельское хозяйство. Третья волна (начало ХХ в.) была подготовлена изобретениями в сфере электротехники и основывалась на массовом внедрении электричества, радио, телефона и других новшеств.

Продолжая анализ Н.Д. Кондратьева, можно предположить, что четвертая волна (40-е гг.) связана с изобретением и внедрением синтетических материалов, пластмасс, электронно-вычислительных машин первых поколений, а пятая (80-е гг.) — с массовым внедрением микропроцессоров, достижений генной инженерии, биотехнологий и т.д.

Необходимо отметить, что в реальной жизни происходит наложение одних циклов на другие, и в рамках более длительных колебаний совершаются несколько коротких циклов.

Фазы цикла

Циклы отличаются по продолжительности и интенсивности, но все циклы проходит одни и те же фазы:

В структуре цикла выделяют 4 стадии (или фазы):

- Подъем. В фазе подъема национальный доход растет от года к году, сокращается до естественного уровня, и размер реального капитала растут, но этот рост замедляется. Также из-за повышенного потребительского и инвестиционного спроса увеличиваются цены и ставка .

- Бум. Фаза подъема заканчивается бумом, при котором существуют сверхвысокая и перегрузка мощностей, уровень цен, ставка зарплаты и ставка процента очень высокие. Инвестиции в производство почти не осуществляются из-за высокой стоимости привлечения ресурсов.

- Спад. Производство и занятость сокращаются. Из-за снижения спроса падают цены на товары и услуги. Инвестиции становятся отрицательными, потому что на данной стадии цикла фирмы не только не осуществляют новых капиталовложений, но наблюдается рост простаивающих мощностей. Многие фирмы терпят убытки или становятся банкротами.

- Дно спада. Темпы спада замедляются и на данном этапе стабилизируются. Падение производства и рост безработицы достигают своих максимальных значений. Цены минимальны. Выжили только самые сильные фирмы. Накапливается потенциал для будущего роста — при низких ставках процента объем инвестиций возрастает. Переход в стадию подъема происходит через некоторый промежуток времени, тогда, когда инвестиции начинают приносить отдачу.

Рассмотренные четыре фазы цикла могут различаться по продолжительности или по глубине. Так, например, на фоне повышательной длинной волны цикла Кондратьева средние и короткие циклы будут иметь более долгий и интенсивный подъем и кратковременный незначительный спад. В ситуации понижательной длинной волны, наоборот, спады будут глубокими и продолжительными, а подъемы незначительными и кратковременными.

Следует отметить, что не для всех циклов поведение макроэкономических показателей совпадает с описанным выше. Бывают ситуации, когда на фоне спада производства и роста безработицы наблюдается также рост цен. Такая ситуация носит название стагфляции и чаще всего возникает при резких изменениях экономической ситуации. Стагфляция наблюдалась в 70-е гг. в развитых странах во время энергетических кризисов, вызванных ростом цен на нефть. Другой пример — Россия в 90-е гг. после начала экономических преобразований.

Кризис как важнейший элемент цикла

Фазу спада в экономике называют также фазой кризиса и депрессии. Эта стадия имеет особенное значение для экономики, поскольку после кризиса происходит обновление состава предприятий, выживают наиболее сильные и эффективные фирмы, появляются новые изобретения и открываются новые экономические возможности. Однако кризис является и большим социальным потрясением — люди теряют работу, сокращаются их доходы, снижается уровень жизни населения. Поэтому предотвращение или смягчение кризисов — одна из важнейших задач государства.

Циклическое развитие экономики отчетливо стало проявляться, начиная с XIX в. Первый циклический кризис перепроизводства произошел в Англии в 1825 г. В XIX в. циклические кризисы происходили в отдельных странах, они не совпадали во времени и были обусловлены внутренними причинами развития стран либо мировыми неэкономическими событиями (в частности войнами).

Первый кризис, названный мировым , начавшийся в США и распространившийся на другие капиталистические страны в 1929 — 1933 гг., получил название Великой депрессии. Среди его причин были деформированная структура экономики после первой мировой войны, нарушение традиционных мирохозяйственных связей, монополизация экономики. Кризис проявился в значительном падении производства, высоком уровне безработицы, существенном сокращении объема мировой торговли. Он охватил все отрасли промышленности (особенно отрасли черной металлургии, машиностроения, горнодобывающей промышленности, морского транспорта и т.д.) и сельского хозяйства. Всеобщий характер кризиса сокращал возможности маневрирования стран на мировом уровне. Последствия этого кризиса были преодолены лишь в результате подъема, вызванного второй мировой войной.

После второй мировой войны начался бурный экономический подъем, связанный с восстановлением экономики, преодолением разрушений, вызванных войной. Однако потенциал восстановления был исчерпан достаточно быстро, и уже в 1957-1958 гг. разразился новый мировой кризис, наиболее сильно затронувший США. Впервые за послевоенный период упал общий экспорт готовой продукции, началась серия структурных кризисов (в сырьевых отраслях, судостроении и т.п.).

Причина следующего кризиса (1974-1975 гг.), можно сказать, является случайной, не подчиняющейся закономерностям экономического развития. Толчком послужило поднятие картелем ОПЕК цен на экспортируемую ими нефть в четыре раза. Многие развитые страны столкнулись с жесткой нехваткой энергетических ресурсов. Страны-импортеры нефти были вынуждены сокращать ее потребление либо искать заменители и внедрять энергосберегающие технологии. Объем национального производства сократился, в то время как цены выросли, т.е. наблюдалась ситуация стагфляции.

В 1980-1982 гг. разразился новый кризис , главными жертвами которого стали развивающиеся страны. Большинство развивающихся стран в течение второй половины ХХ в. проходили стадию перехода от аграрной структуры экономики к индустриальной. Поскольку их собственных средств для реализации данной цели было недостаточно, они вынуждены были привлекать иностранные капиталы. К началу 80-х гг. внешний долг развивающихся стран оказался слишком велик, и многие из них были не в состоянии выплатить не только основную сумму долга, но и проценты по нему.

90-е гг. оказались для большинства развитых стран годами застоя — производство развивалось медленными темпами, колебания в уровнях безработицы и инфляции были незначительными. Однако

90-е гг. стали годами потрясений для стран Восточной Европы и СССР, который в 1991 г. прекратил свое существование. Глубокий трансформационный кризис в России, явившийся следствием перехода от планового способа ведения хозяйства к рыночному, охватил все стороны экономической жизни. За время реформ промышленное производство сократилось приблизительно на 60% (многие экономисты говорят о деиндустриализации экономики), страна пережила период высокой инфляции, усилилось имущественное неравенство граждан, более 30% населения оказалось за чертой бедности.

- С развитием национальных экономик и усилением международной взаимозависимости кризисы из локальных (национальных) превращаются в мировые.

- Сокращается промежуток времени между кризисами, т.е. уменьшается период циклических колебаний.

- К закономерностям циклического развития экономики добавляется фактор случайности.

- Системные (или трансформационные) кризисы не вписываются в общепринятую схему цикла. Как правило, они вызываются институциональными преобразованиями, происходящими не только в экономической, но и других сферах общественной жизни.

Теории циклов

Модель мультипликатора-акселератора

Данный подход предполагает, что экономические циклы воспроизводят себя. Раз начавшись, они, как качели, совершают бесконечные колебания. Только причина колебаний здесь не внешняя, а заключается в самой сущности цикла.

Механизм колебаний описывается следующим образом: увеличение спроса на продукцию фирм вызывает рост инвестиций и, как следствие, валового внутреннего продукта. Причем, возрастает на большую величину, чем инвестиции из-за эффекта . Далее, увеличение ВВП требует новых инвестиций как для воспроизводства возросших мощностей, так и для дальнейшего развития. Интенсивность этого процесса определяется величиной акселератора. В какой-то момент времени все доступные ресурсы оказываются исчерпанными, а — насыщенным. В этой ситуации начинается обратный процесс — инвестиции сокращаются, вследствие , сокращается ВВП, и идет дальнейшее уменьшение инвестиций по принципу акселератора. Дойдя до определенной точки, процесс поворачивается вспять.

Данную теорию трудно применить для объяснения реальных экономических циклов, поскольку в жизни циклические колебания не носят регулярного характера, существуют другие факторы, которые воздействуют на систему извне. Следующая теория пытается учесть уже упоминавшийся фактор случайности.

Механизм импульс-распространение

Данная модель предполагает, что экономика подвержена случайным, но повторяющимся возмущениям, шокам, или толчкам. Они могут повлиять на спрос (например, на настроение предпринимателей или покупателей, которые могут стать оптимистическими или пессимистическими; на поведение государства), а также на предложение (например, небывало низкий или высокий урожай, природные катастрофы; важные изобретения и открытия и т.п.). Благоприятные шоки могут вызвать увеличение ВВП, а неблагоприятный — сократить.

Список потенциальных толчков бесконечен. Эти толчки выводят экономику из ее нынешнего состояния и вызывают цепную реакцию (рис. 4.2). Рассматриваемые шоки, или импульсы, изменяют условия спроса или предложения в экономике. Испытав случайный толчок, национальное производство начинает колебаться по схеме, описанной в предыдущем разделе, пока не произойдет следующий шок. Открытие того факта, что экономические циклы порождаются чисто случайными факторами, было сделано в конце 20 — начале

30-х гг. русским экономистом Евгением Слуцким и норвежским экономистом Рагнаром Фришем, последний из которых был удостоен Нобелевской премии.

Монетарная концепция экономических циклов

В двух моделях, рассмотренных выше, причиной циклов выступают некоторые изменения спроса или предложения. В отличие от этого монетарные концепции связывают колебания экономической активности с изменениями в денежном секторе.

Исходным пунктом экономического цикла, согласно данной теории, является рост предложения кредита со стороны банковской системы. Вследствие этого снижается ставка процента, увеличиваются инвестиции, и, следовательно, растет совокупный спрос. Так возникает фаза подъема, которая сопровождается повышением уровня цен. Со временем экономический подъем прекращается под воздействием двух основных факторов. Во-первых, уменьшаются избыточные резервы коммерческих банков (уменьшается их возможность по выдаче ссуд), во-вторых, сокращаются валютные резервы страны, поскольку из-за высокого уровня цен увеличивается импорт (увеличивается отток иностранной валюты), и сокращается экспорт (сокращается приток иностранной валюты). Названные факторы создают дефицит на рынке денег, и ставка процента начинает повышаться, а объем инвестиций — снижаться. Начинается фаза спада: сокращается производство и занятость, снижается номинальная ставка зарплаты, снижается уровень цен, растет чистый экспорт, увеличиваются валютные резервы и денежная база. Тем самым подготавливается основа для нового роста банковского кредита.

Эволюционная теория

Эволюционная теория экономических циклов является самой молодой и пока еще наименее разработанной в экономической науке. Существует весьма ограниченное число работ по данной теме (теории Й. Шумпетера, К. Фримена, С. Глазьева и др.).

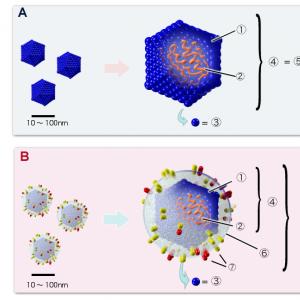

4.3. Зависимость ВВП от появления и развития макрогенераций